マクラーレン “PCM冷却”説に技術者証言 F1ブレーキ冷却の新理論浮上

現行マシン「MCL39」は、レースディスタンスで特に優れたパフォーマンスを発揮している。単純な1周の速さではレッドブルのRB21と拮抗しているが、マックス・フェルスタッペンが予選で何度も示しているように、その差はレースになると顕著だ。

例えば高温・高摩耗な特性を持つマイアミのようなサーキットでは、オスカー・ピアストリとランド・ノリスの両ドライバーが他の追随を許さず、2人揃って30秒以上の差をつけてチェッカーを受けた。

明らかになってきたのは、マクラーレンが他チームよりもタイヤ温度を低く保ち、それによって寿命を延ばすことに成功しているという事実だ。

気温と共に他車が苦戦を強いられる一方で、マクラーレンは安定したペースを維持できており、このアドバンテージは時間と共に拡大していく傾向にある。

冷却とブレーキの“謎”

マクラーレンがどうやってこの冷却効果を実現しているかはまだ明確になっていないが、レッドブルをはじめとする複数チームが、赤外線カメラを用いてマクラーレンのブレーキドラムが一貫して低温であることを突き止め、FIAにも情報提供していると報じられている。

マイアミGP後、FIAはマクラーレンのリヤブレーキ設計に関心を持ち、レース後の通常の車検の一環として、1台を選出し詳細な技術検証を行った。

現時点でその設計はレギュレーション上合法と見られている。FIAは週内に正式な調査結果を公表する予定だが、合法と認定された場合、詳細は非公開とされる見通しだ。

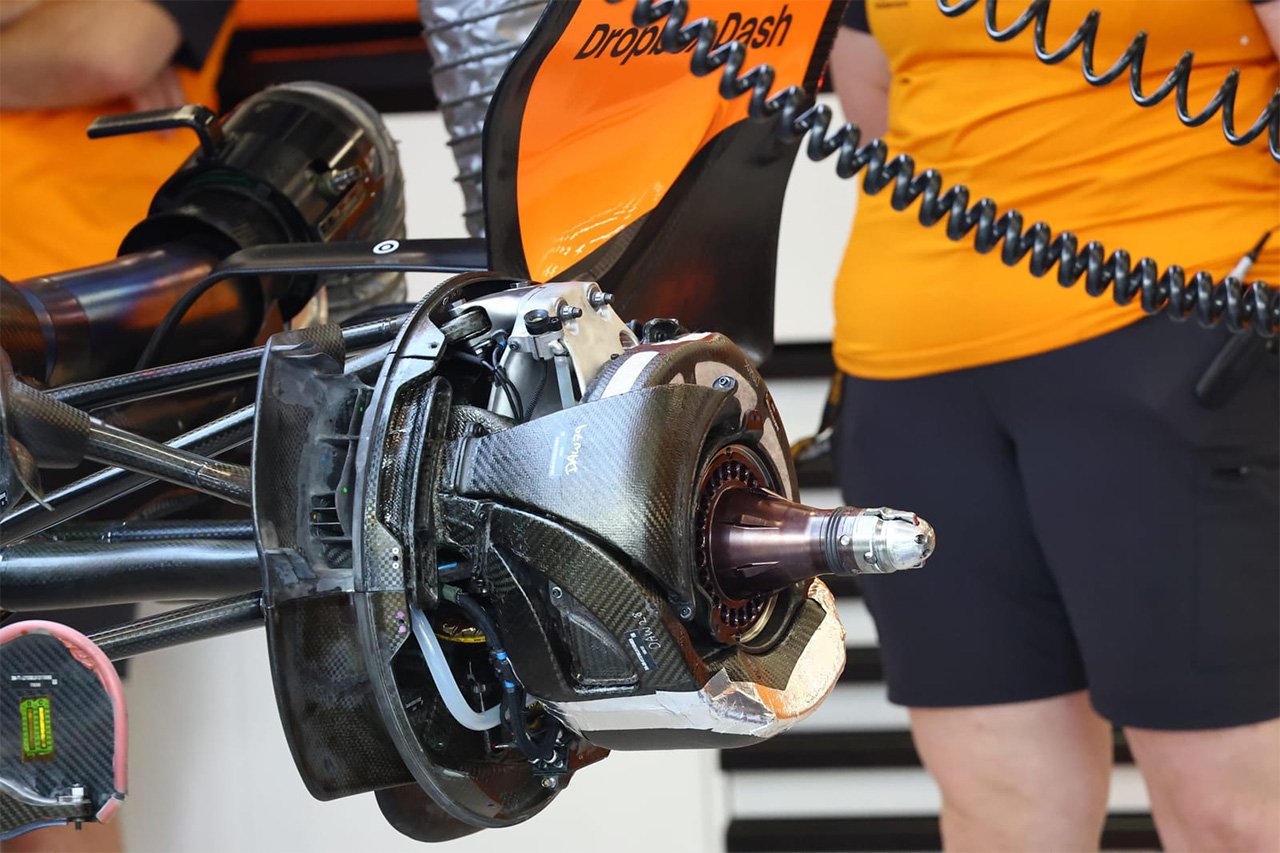

しかし、マクラーレンのリヤブレーキには非常に巧妙な工学的工夫が施されていることは間違いなく、特にブレーキドラムとその冷却方式が注目されている。ブレーキから発生する熱はタイヤに伝導されるため、ブレーキをより冷却できれば、タイヤの温度上昇を抑えることができる。

規制の“隙間”とPCM(相変化材料)

ブレーキドラムの寸法や設計そのものには技術規定があるが、冷却方式、すなわち内部のエアフロー構造や冷却に使用する素材に関しては、比較的規制が緩い。

ここで登場するのが、マクラーレン・アドバンスト・テクノロジーズと協力していた技術者マーティン・ブキャナンの理論だ。彼はアウディやフォース・インディア(後のレーシング・ポイント)でのキャリアを経て、自身のコンサルタント会社を設立。マクラーレンとの協業中に、電動フォーミュラカーの高電圧バッテリー冷却に関する研究を進め、博士論文のテーマとして「相変化材料(PCM)」を扱っていた。

このPCMの概念は、ブレーキ内部のライニングと構造体の間に保護されたチャンネルを設け、ある一定の温度に達すると固体から液体へと相変化することで温度上昇を抑制するというものだ。つまり、ある温度に達するとそれ以上は上昇せず、温度が安定する。

ブレーキが冷えれば液体は再び固体に戻り、パルクフェルメに戻る頃には再固化しているというわけだ。

実現性と他チームの反応

この理論は他チームからも一定の信憑性を持って受け止められている。パドックの情報筋によれば、「マクラーレンはこの領域で他より明確に優れている」と評価されているという。

近年のF1では、厳格なレギュレーションのもとで単独チームが大きな技術的飛躍を遂げる例は減っていた。最後の例として挙げられるのは、メルセデスが導入したDAS(デュアル・アクス・ステアリング)システムだろう。

PCMが真に鍵を握っているとすれば、昨シーズン終盤に浮上した「マクラーレンがタイヤ内に水を入れている」という噂も、これに起因する可能性がある。

昨年のハンガリーGP前、マクラーレンはリアブレーキドラムの温度センサー用の開口部を練習走行後にも塞がずに使用していたことで、FIAから非公式に注意を受けていたが、当時は運用上のミスとされていた。しかし、今回の理論が正しければ、その行動も開発初期段階での試験の一環だった可能性がある。

仮にこの技術が合法かつ効果的であると判明すれば、他チームが追随するのは時間の問題だ。

なお、レッドブルでも類似の試みが行われているのではないかとの見方もある。フェルスタッペンが最近、マイアミを含む複数のレースで異常なブレーキ挙動に悩まされており、明確な原因は公表されていないからだ。

カテゴリー: F1 / マクラーレンF1チーム