マックス・フェルスタッペンF1連勝の裏側 レッドブルRB21の進化を検証

空力効率に優れるレッドブルRB21は、新型フロアの投入やセットアップの工夫でバランスを改善。連勝を支えた要因を探りつつ、この復活が一過性か持続的かを検証する。

F1.comのマーク・ヒューズとイラストレーターのジョルジオ・ピオラが、ここ数戦でレッドブルがバランスの取れたマシンを得られた要因を掘り下げた。

マックス・フェルスタッペンとレッドブルが直近2戦で復活を遂げたことは、この勝利の流れがモンツァとバクーという特殊なローダウンフォース・サーキットだけにとどまらず、今後も続くのかという憶測を生んでいる。

チーム代表のローラン・メキースはバクーでその考えに慎重姿勢を見せた。

「ファクトリーの人々は、このクルマで我々を制限してきたものを理解するために非常に懸命に取り組んできた。我々の理解は深まっており、それが助けになっている」と語った。

「モンツァは非常に特殊で、そこで得た改善をどれだけバクーに持ち込めるかは不明だった。しかしバクーもまた、低速コーナーしかない特殊なサーキットだ。だが少なくとも理解の進展によって、これらのトラックで戦うことができた。この後はハイダウンフォース・トラックやより高い路面温度での戦いが待っている。そこでどうなるかを見ていく」

フェルスタッペンはアゼルバイジャンで今季4勝目を挙げた

フェルスタッペンはアゼルバイジャンで今季4勝目を挙げたモンツァ以前から、レッドブルRB21はローダウンフォース仕様にした際に非常に空力効率が高いことを示していた。ジェッダやシルバーストンといったサーキットではフェルスタッペンがポールを獲得できたのもそのためだ。

競合と比較して、ウイングレベルを下げたときに失うダウンフォースが少ない。しかしサーキットがハイダウンフォースを要求する場合、レッドブルはマクラーレンに明確に劣ってきた。

それは空力効率の差だけでなく、フェルスタッペンが最大限に力を引き出すために必要とするバランスを見つけるのに苦労していたことも要因だった。フェルスタッペンがモンツァで語ったように、それは2024年後半のRB20のように根本的にバランスを崩しているわけではなく、むしろ減速〜中速コーナーで少し鈍さが出てしまうという性質だった。

ミディアム〜ハイダウンフォース仕様のリアウイングを使うと、RB21は高速度域での安定性を確保するために前方の力が十分でなく、低中速での回頭性に欠けるという空力バランスに陥りがちだった。

コーナーが長く続けば続くほど、そのバランス問題によるロスは大きくなる。したがって、ハンガリーのようなハイダウンフォースかつ長いコーナーが多いサーキットは、このクルマにとって最悪の組み合わせであり、フェルスタッペンはそこで予選8位に留まった。

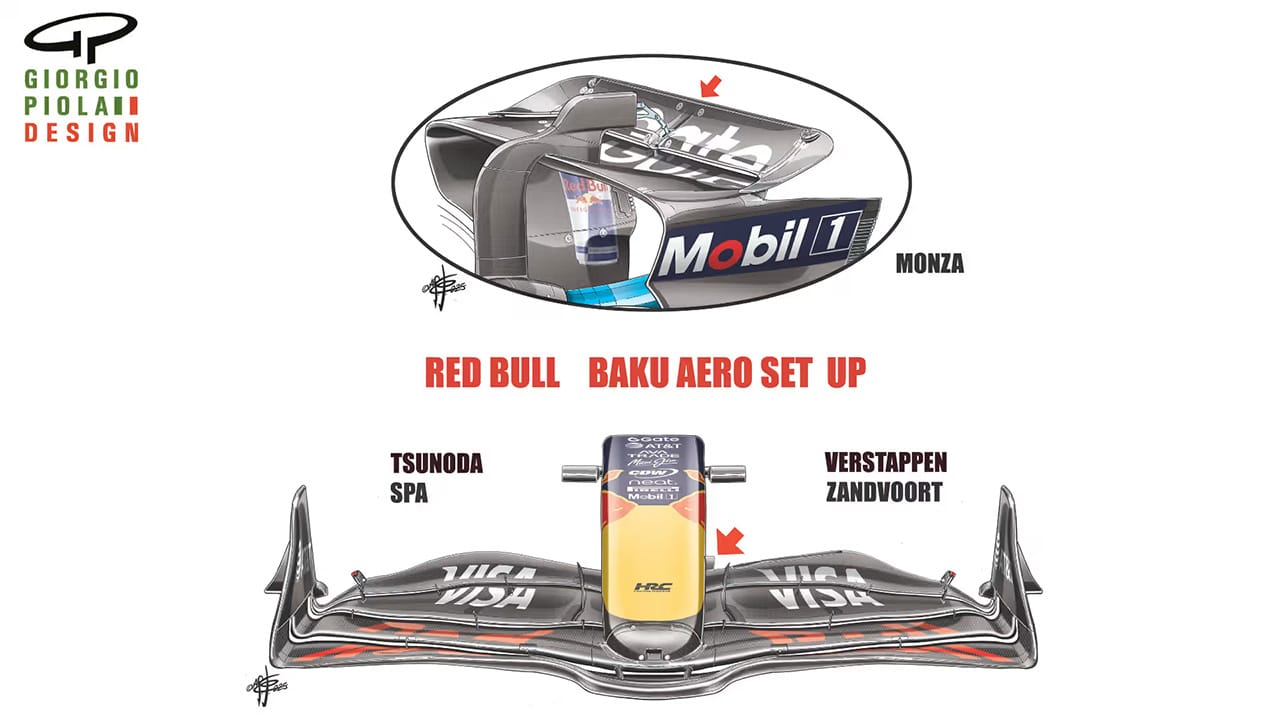

モンツァとバクーでフェルスタッペンは極端に薄いリアウイングと大きめのフロントウイングを組み合わせて走行した

モンツァとバクーでフェルスタッペンは極端に薄いリアウイングと大きめのフロントウイングを組み合わせて走行したしかし同じくハイダウンフォースかつ長いコーナーを持つザントフォールトでは、より競争力を見せた。マクラーレンには及ばなかったものの「ベスト・オブ・レスト」にはなった。予選3番手につけ、決勝ではランド・ノリスのリタイアにも助けられ、2位を獲得した。これについてフェルスタッペンは、シミュレーションよりもドライバーのフィードバックを重視するアプローチへの変更が奏功したと説明している。

「ザントフォールトですでに前進できた」とフェルスタッペンはモンツァで語った。

モンツァとバクーでフェルスタッペンにバランスの良いマシンを与えた一因は、極端に薄いリアウイングと大きめのフロントウイングを組み合わせたことだった。

通常なら高速コーナーでオーバーステアが強まる「神経質なバランス」を生みかねない組み合わせだが、メカニカルセッティングの微調整によって、フェルスタッペンの特殊なスキルで扱える状態に仕上げられた。実際、レズモで不安定な瞬間もあったが、最終的には機能させることができた。

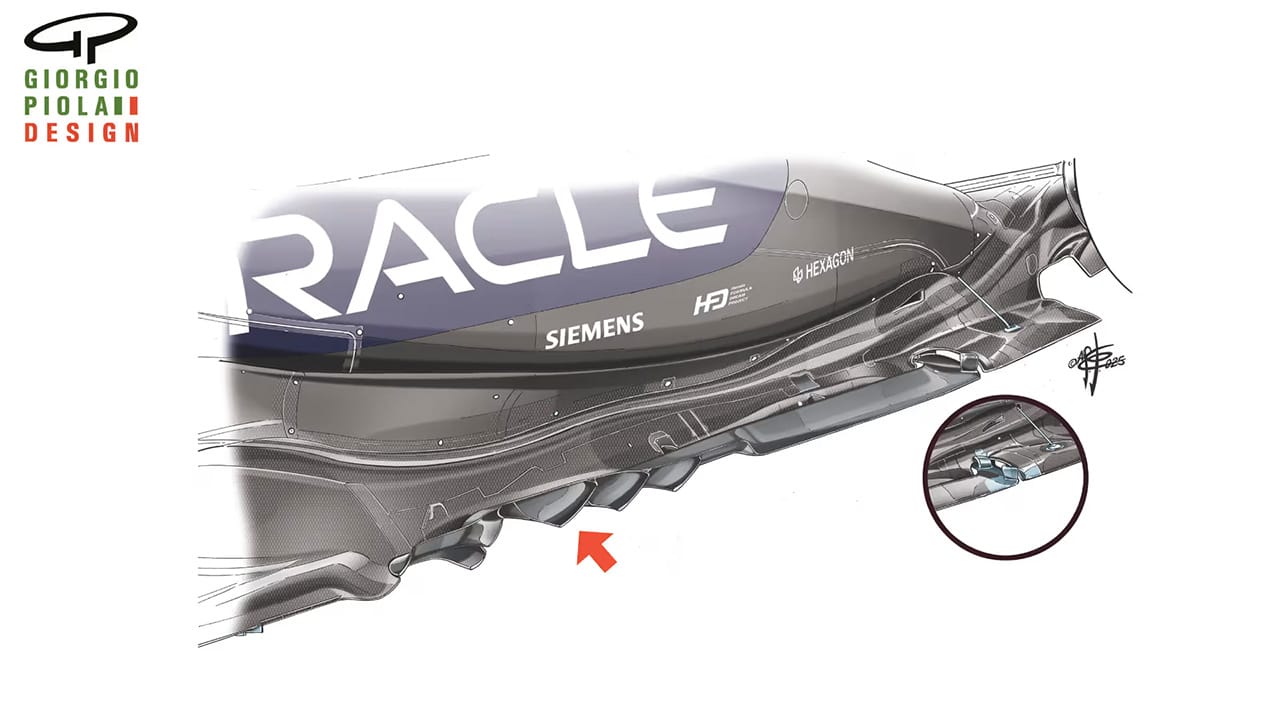

さらにモンツァから投入された新型フロアもバランス改善に寄与していた可能性がある。新しいアンダーフロア形状に加え、フロアエッジウイングやトンネル入口のベーンも変更されていた。

レッドブルのマシンバランスは、モンツァで導入された新型フロアによっても助けられた可能性がある

レッドブルのマシンバランスは、モンツァで導入された新型フロアによっても助けられた可能性があるもしこれらの変更が、速度上昇とともに空力中心をより後方に移動させる設計だったなら、速度レンジ全体でのバランス妥協を助けることになる。空力チームがそれをどこまで実現できたかによっては、ハイダウンフォース・トラックでも使えるバランスの幅を広げられる可能性がある。

バクーは高速コーナーがないため、その特性はモンツァ以上にレッドブルの低ドラッグ効率と相性が良かった。

しかし、直近のフロア改良によって、大きなリアウイングを装着してもフェルスタッペン好みのバランスを作れるかどうか、その本当の試金石は次戦シンガポールで明らかになるだろう。

カテゴリー: F1 / マックス・フェルスタッペン / レッドブル・レーシング