マックス・フェルスタッペン逆襲の舞台裏:レッドブルF1によるRB21“劇的変貌”

ピットレーンスタートになった理由は、予選でのクルマの状態があまりに悪かったため、チームがパルクフェルメを解除してセットアップを完全に変えたからだ。

クルマをパルクフェルメから外して仕様変更を行うと、グリッド上の位置を失い、ピットレーンからスタートしなければならない。

これは実は、フェルスタッペンのマシンに週末を通して試された4つ目のセットアップだった。FP1では元のセットアップが使用され、スプリント予選とスプリントでは別のものが投入された。フェルスタッペンはスプリント予選で4番手、ランド・ノリス(マクラーレン)のポールタイムより0.337秒遅れ、スプリント本戦では遠く離れた4位に終わった。

3つ目のセットアップはグランプリ予選で使用され――そこで彼は16番手となり、最終的には決勝日のセットアップへと変更された。

金曜プラクティス中、細いローダウンフォース仕様のリアウイングを使っていたフェルスタッペンは、ラップの低速区間でアンダーステアがあると訴えていた。「中間セクターでグリップがない」と彼は無線で報告した。「クルマを回頭させられないし、その一方でリアからの支えもあまり感じられない」

フェルスタッペンは金曜と土曜の両方でサンパウロGPのマシンに苦戦を訴えていた

フェルスタッペンは金曜と土曜の両方でサンパウロGPのマシンに苦戦を訴えていた フェルスタッペンはサンパウロGPで勝てていたのか?

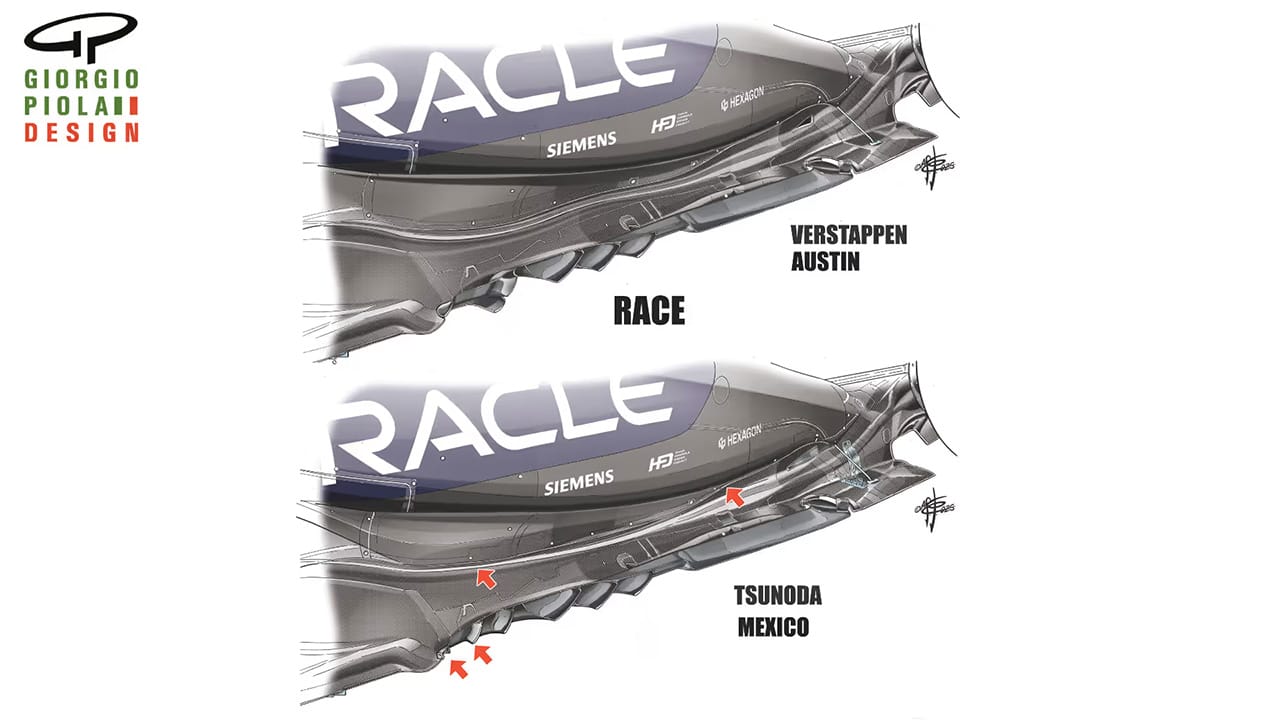

スプリント予選/スプリントでは、彼は2種類あるリアウイングのうち小さい方を維持したが、メカニカル面で大幅な変更が施された。チームメイトの角田裕毅は、決勝予選でフェルスタッペンのセットアップを決めるためのデータ収集の一環として、より大きいリアウイングとフェルスタッペンとは異なるメカニカルセットアップでスプリントに臨んだ。

角田裕毅はウイングによる改善はないと報告し、その仕様は週末残りのセッションでは採用されなかったが、フェルスタッペンは土曜午後の予選で角田裕毅のメカニカル設定の一部を取り入れた。

フェルスタッペンの予選仕様は、ウイングこそ同じだったものの、スプリントで使ったものとは完全に異なるものだった。100kmのスプリントでフェルスタッペンが訴えていた激しい乗り心地を和らげるため、サスペンションは柔らかくされた。

だが、これによりフロア下のプランク摩耗を避けるために車高を上げる必要が生じた。これはダウンフォースの大幅な低下を招く。「乗り心地は良くなった」と彼は報告した。「でもグリップは悪くなった」

レッドブルでのキャリアで初めて、フェルスタッペンは純粋なペース不足によりQ1敗退した(パワーユニット交換ペナルティによるものではなく)。

「もちろん、誰もこんなことになるとは思っていなかった」とチーム代表ローラン・メキースは予選後に語った。「我々は、ここに来た時点からクルマに満足しておらず、プラクティスやスプリントでの苦戦は皆さんも聞いていたと思う。勝てる状況ではないにしても、そのすぐ後ろにはつけると感じていた。

「予選前にクルマを良くするために、より大きなリスクを取ったのは事実だが、結果は逆に出てしまった。リスクを取れば、時にこういう代償を払うことになる。

「痛いが、学べることもある……我々は長い間、大胆なアプローチを取ってきており、ときにそれが裏目に出る」

「全く攻められなかった」とフェルスタッペンは言った。「クルマはあちこちで滑っていた。コースに留めるためにアンダードライブしないといけなかったが、それでは予選でうまくいくはずがない。

「週末全体が厳しかったが、こんなにクルマを変えた後でこれは予想外だった。全く反応しなかった――グリップがなかった」

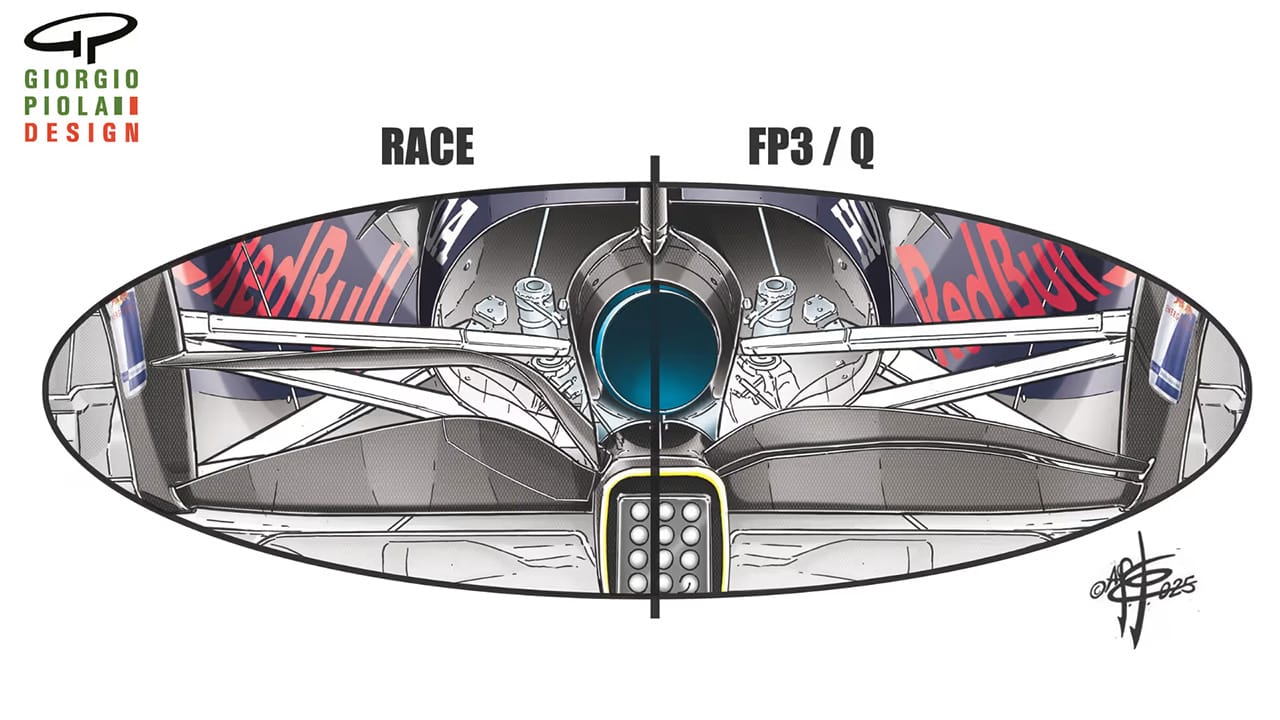

フェルスタッペンのマシンでは、パルクフェルメ解除後、双要素ビームウイングが単要素に交換された

フェルスタッペンのマシンでは、パルクフェルメ解除後、双要素ビームウイングが単要素に交換された パルクフェルメを解除したことで、さらに別のセットアップを試すことができ――今回はそれが機能した。柔らかいサスペンションは廃止され、車高は再び下げられ、空力グリップが回復した。

だが、難しいバランスの問題は依然として残っていた。他にも多数のメカニカルな変更(バラスト配置を含む)が施され、さらにリアのビームウイングに調整が加えられた。

細いメインウイングは維持されたが、双要素のビームウイングは単要素に変更された。ビームウイングはアンダーフロアから排出される気流とメインウイング下面に入る気流をつなぎ合わせ、双方の効率を高める役割を持つ。

しかし、低速でアンダーステアがある場合、理想的には低速でのリアウイング効果を弱めたい。一方で高速コーナーでは安定性が必要だ。

単要素ビームウイングでは、低速でのリアの効果がより弱まり、高速では流速が高いため失速傾向を打ち消しやすい。

フェルスタッペンはサンパウロGPでメキシコ前の旧型フロアを使用し、角田裕毅はアップデート版フロアを走らせた

フェルスタッペンはサンパウロGPでメキシコ前の旧型フロアを使用し、角田裕毅はアップデート版フロアを走らせた メキース、フェルスタッペンの“素晴らしい”表彰台を振り返る

決定的な要因が何だったのかは、チーム自身のデータだけが明らかにしているだろう。だが、いずれにせよ、それは機能した。「もしマックスがもっと前で予選を終えていたら」とレース勝者ノリスは語った。「彼が勝っていた。今日は彼らの方が僕たちより速かった」

サンパウロの週末は、ザントフォールト以降のレッドブルが非常に速い一方で、セットアップの“ウインドウ”が極めて狭いことを改めて確認する結果となった。これはメキースも認めている。

「我々のウインドウが狭いことは秘密ではないと思う」とメキースは説明した。「特定のトラックレイアウトや状況、コンディションに対して適切なポイントを見つけるのが難しい。週末を通してそのポイントを探して戦っていた」

RB21が“別マシン”に変貌した技術的理由

サンパウロで起きた現象は、レッドブルRB21が持つ「セットアップウインドウの極端な狭さ」が強く表面化した結果だった。

このマシンはザントフォールト以降で高い潜在能力を得た一方、空力とメカニカルのバランスがわずかな要因で崩れやすい。

今回フェルスタッペンのRB21が劇的に改善した理由は、以下の3点が“揃って”初めて効果を発揮したためだ。

① 車高を下げ、フロアの空力エネルギーを最大化できる状態に戻した

② 双要素→単要素ビームウイング化で低速のリア押しつけを抑制

③ アップデート版ではなく旧型フロアに戻し、空力重心の不確定要素を排除

フェルスタッペンが訴えた「回頭しないのにリアの支えもない」という症状は、RB21特有のフロア由来のバランス崩壊であり、車高・ビームウイング・フロアの“3つの要素”が噛み合って初めて解消される。

結果として決勝日のRB21は、マクラーレンを上回る“本来の速さ”を取り戻した。

カテゴリー: F1 / レッドブル・レーシング / F1ブラジルGP / マックス・フェルスタッペン