2025年F1 日本GP:知っておくべき統計・トリビア・洞察

2025年のF1日本GPの決勝レースに先立ち、知っておくべき統計、ドライビングのヒント、戦略のヒントなど、さまざまな情報をおさらいしてみよう。

重要な統計

■ 初開催 - 1987年■ トラック全長 - 5.807km

■ ラップレコード - 1分30秒983、ルイス・ハミルトン(メルセデス)、2019年

■ 最多ポールポジション - ミハエル・シューマッハ(8回)

■ 最多優勝 - ミハエル・シューマッハ(6回)

■ 豆知識 - 鈴鹿はF1カレンダーの中で唯一の8の字コースです

■ ポールポジションからターン1のブレーキングポイントまでの距離 - 277メートル

■ 2024年に完了したオーバーテイク - 85回

■ セーフティカー導入の確率 - 67%

■ バーチャルセーフティカー導入の確率 - 50%

■ ピットストップのタイムロス - 22.7 秒(うち2.5秒は停止時間)

ドライバーの評価

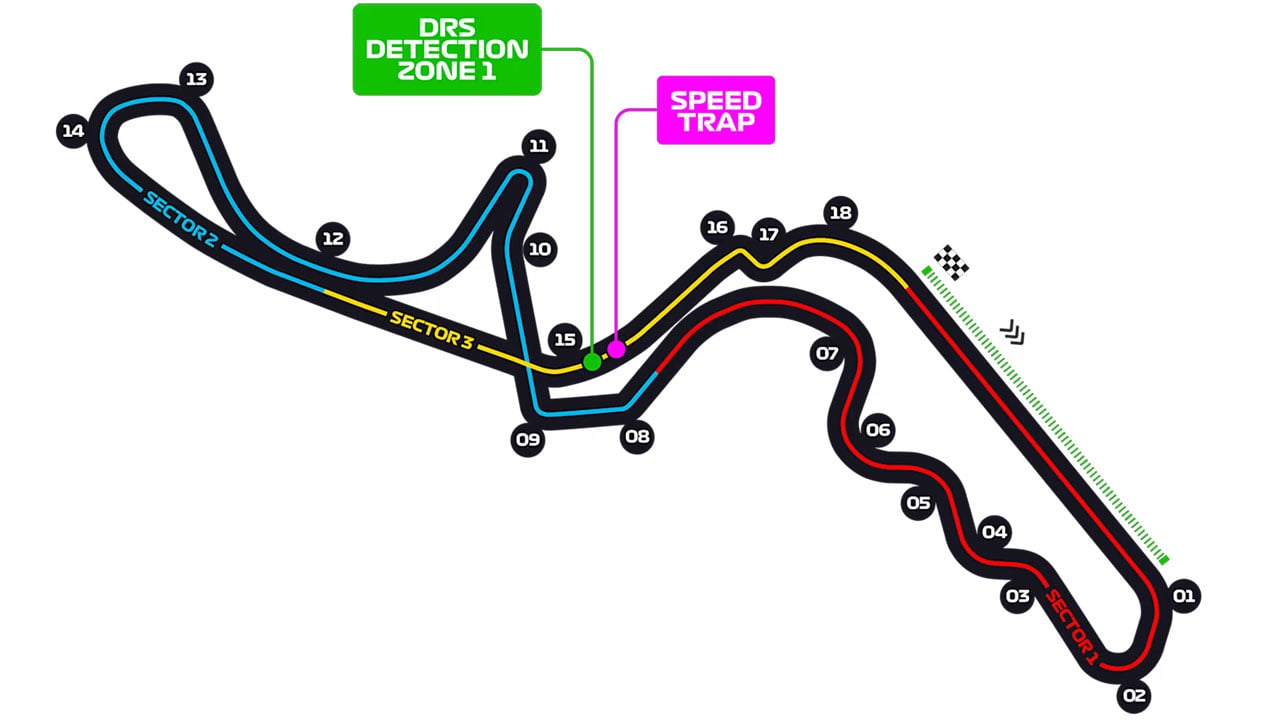

ジョリオン・パーマー(元ルノーF1ドライバー):鈴鹿はドライバーに人気のサーキットであり、ドライバーの腕が試されるサーキットでもある。特に第1セクターでは、第1コーナーに飛び込んでいくと、目印となるものが何もない。

すべては第2コーナーから第7コーナーまでのフィーリングに依存しており、グリップを把握し、第7コーナーに至るまでの「S字」コーナーすべてにおいて、限界ぎりぎりのバランスを保つ必要がある。

その後はミスを誘発しやすいデグナーコーナーだ。デグナー1にスピードを出し過ぎると、デグナー2で止まるのが難しくなる。続くヘアピンはそれほど悪くない。右コーナーに向けて少しブレーキをかけるので、ピークブレーキ圧には注意が必要だ。

スプーンの後半部分は、アクセルを踏みたくなるが、早すぎると縁石を乗り越えたりコースアウトしたりしかねないので、バックして時間をロスすることになる。

130Rは簡単だ。そしてシケインはスパに似ているが、もう少しドラマチックさに欠けるかもしれない。しかし、タイトな連続コーナーをうまく走り抜け、縁石を避け、ブレーキングがすべてだ。

過去5年間の日本GPポールシッター

2024年 - マックス・フェルスタッペン(レッドブル)

2023年 - マックス・フェルスタッペン(レッドブル)

2022年 - マックス・フェルスタッペン(レッドブル)

2019年 - セバスチャン・ベッテル(フェラーリ)

2018年 - ルイス・ハミルトン(メルセデス)

過去5年間の日本GP優勝者

2024年 - マックス・フェルスタッペン(レッドブル)

2023年 - マックス・フェルスタッペン(レッドブル)

2022年 - マックス・フェルスタッペン(レッドブル)

2019年 - バルテリ・ボッタス(メルセデス)

2018年 - ルイス・ハミルトン(メルセデス)

2025年の日本グランプリでフェルスタッペンが4年連続となるポールポジションを獲得した。

2025年の日本グランプリでフェルスタッペンが4年連続となるポールポジションを獲得した。タイヤと戦略に関する洞察

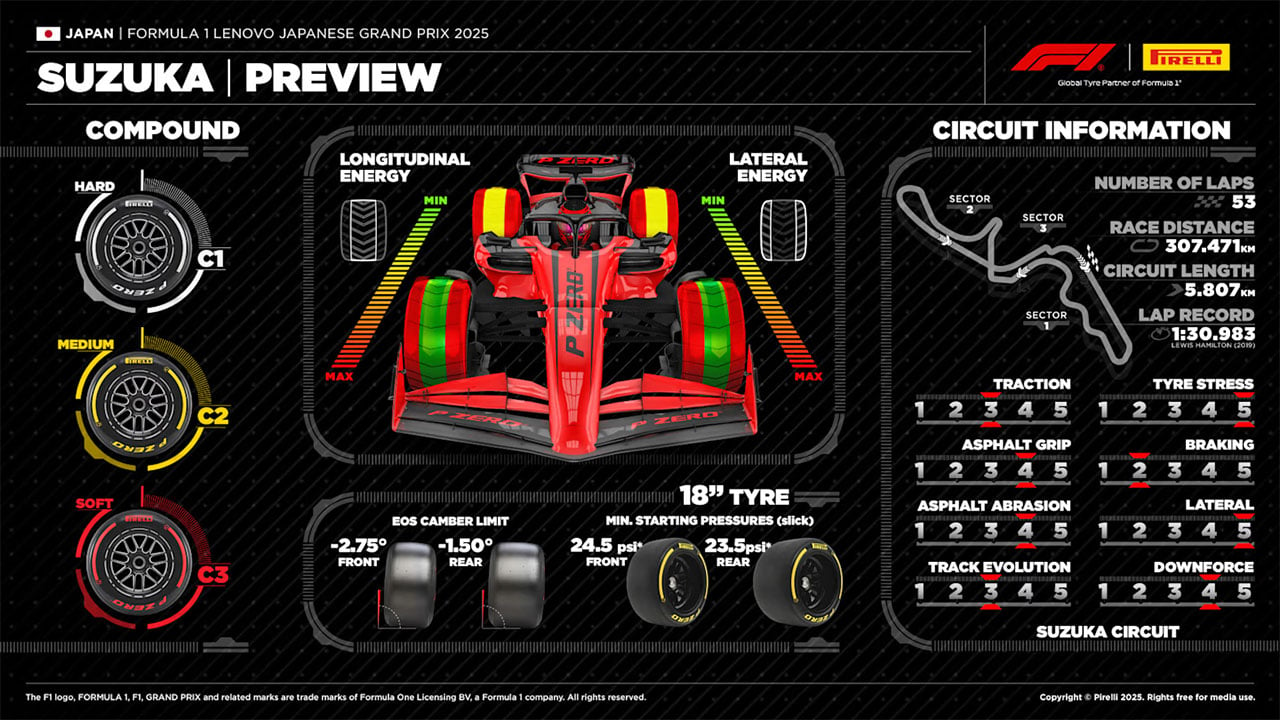

「2025年のラインナップの中で最も硬いコンパウンドであるC1が、第3戦となる今大会でシーズンデビューを果たす。C2とC3も例年通り参加する」とピレリの週末プレビューには書かれている。

「鈴鹿はタイヤにとって最も過酷なコースのひとつであるため、ピレリは常に最も硬いコンパウンドの3種類を選んできた」

「今年の新要素は、トラックの大部分が再舗装されたことだ。最後のシケインの出口から第1セクターの終わりまでである。これは重要なセクションで、ミディアムと高速コーナーがあり、その中には長いコーナーもある。例えば、スタート・フィニッシュストレートの後の最初の2つのコーナーでは、タイヤに大きな負荷がかかる」

「チームから提供されたデータを使用して実施されたイベント前のシミュレーションでは、新しい路面によるグリップの向上と2025年のマシンのパフォーマンス向上が相まって、ラップタイムが1.5秒ほど短縮されることが示唆されている」

「この数値は、金曜日の最初の2時間のトラック上での活動からすぐに確認できるだろう。また、チームからのデータに基づき、ピレリのエンジニアは両車軸のスタート時の必要最低空気圧を若干変更し、フロントは25から24.5に0.25psi減、リアは23から23.5に同じく0.25psi増とした」

レースで最も人気のある戦略となる可能性について、ピレリは次のように付け加えている。

「2024年には戦略の選択にかなりの違いが見られ、ピットストップの回数という点でも、2回ピットストップが最も人気があったが、コンパウンドの使用順序という点でも違いが見られた」

「最終的には、C1が最も多く周回し(全周回の61%)、ミディアム(31%)を上回った。ソフトはパフォーマンスの低下が著しく、最初のスティントか最終スティントのみで使用された」

「注目すべきは、ミディアムでスタートし、ハードに1回だけ交換したシャルル・ルクレールが、グリッドポジションから4つ順位を上げて8位でフィニッシュしたことだ」

「今年は、コンパウンド間のパフォーマンスの差が大きいと予想されているため、1ストップ戦略はより複雑になる可能性がある。ただし、新しく舗装されたコース上の部分がどのような影響を与えるか、また今週末の気温がどうなるかについては、様子を見る必要がある」

鈴鹿サーキットの一部舗装のやり直しは、2025年のレース中の戦略選択にどのような影響を与えるだろうか?

鈴鹿サーキットの一部舗装のやり直しは、2025年のレース中の戦略選択にどのような影響を与えるだろうか?現在の勢力図

2025年はこれまでマクラーレンが優勢で、ランド・ノリスとオスカー・ピアストリがオーストラリアと中国でそれぞれ1勝ずつを挙げている。2回目のレースでは、ウォーキングを拠点とするチームが1-2フィニッシュを達成し、チームランキングでメルセデスに対するリードを強化した。

しかし、すべてが順調に進んでいるわけではない。メルボルンの危険なコンディションの中でオフとなったピアストリは、選手権をリードするチームメイトに追いつくためには、ポイントを稼ぐ必要がある。一方、上海でのルイス・ハミルトンのスプリント勝利は、フェラーリに秘められた未開拓のポテンシャルを示唆するものだった。

鈴鹿サーキットは、マクラーレンが過去に好パフォーマンスを発揮したサーキットであり、2023年のイベントでは2-3フィニッシュを達成している。しかし、その日、彼らをP1で打ち負かし、トラックで合計3勝を挙げているマックス・フェルスタッペンも同様だ。レッドブルのドライバーは、好成績を収めることでタイトル防衛を維持できるだろうか?

チームのガレージの反対側では、角田裕毅がデビューを果たすことになっている。ニュージーランド人ドライバーのリアム・ローソンが、開幕2戦で苦戦したことを受け、レーシングブルズに降格することが決定したためだ。昨年失ったチーム王座の奪還を目指すレッドブルだが、角田はポイント獲得に貢献できるだろうか?

一方、フェラーリでは、前回の中国GPでハミルトンがスプリント優勝を飾った喜びもつかの間、ハミルトンとシャルル・ルクレールがそれぞれ別の技術的違反により失格となり、悪夢のような日曜の幕切れとなった。この失格により、両者はランキング5位に後退したため、日本では好成績が求められることになる。

その他にも注目すべき点は多い。メルセデスは最初の2レースで示した有望なパフォーマンスをさらに伸ばしたいところだ。また、チームランキングの下位では、まだポイントを獲得できていないアルピーヌを除いて、ミッドフィールドの戦いは非常に接戦となっている。

象徴的な瞬間

1989年の日本グランプリでは、タイトルを争うライバルでありマクラーレンのチームメイトであったアラン・プロストとアイルトン・セナが首位を争う中で接触するという、F1史上最も劇的な瞬間が生まれた。

当時世界チャンピオンのセナは、プロストに16ポイントの差をつけられていたため、鈴鹿と最終戦のアデレードで勝利を収めなければタイトル防衛のチャンスはないことを承知で週末を迎えた。

ポールポジションからスタートしたセナは、スタートの合図とともにプロストの後ろに下がり、序盤の数秒間は遅れをとったものの、レースが進むにつれて勢力図が変わり、緊迫した戦いが繰り広げられた。

セナは最終的にプロストに接近し、高速の130R左コーナーでマクラーレンのマシンにぴったりとついて、シケインの内側から突進し、接触した。

プロストはその場でリタイアとなったが、セナはなんとかレースを続け、ピットインしてフロントウイングを交換し、再びトップに立った。しかし、トラック上での再スタート時にシケインを無視したとして、勝利目前でスチュワードに失格を言い渡された。

カテゴリー: F1 / F1日本GP