F1日本GP:鈴鹿サーキットの“デグナー”コーナーの名前に隠された歴史

「スプーン」、「130R」、「ヘアピン」、「S字カーブ」。鈴鹿サーキットのコーナー名は、飾り気のない規定の名称である。ただし、デグナーだけは例外だ。

1960年代の短い期間、エルンスト・デグナーはホンダにとって悩みの種だったが、一方で、17,000回転以上で回転する50ccレーシングバイクのエンジンを次々と開発するスズキを支援し、伊藤光夫がマン島TTレースで優勝した初の日本人ライダー、そして現在まで唯一の日本人ライダーとなることを可能にした。ホンダにとって、このポケットロケットの改良は誇りにかかわる問題であった。ホンダは、創業者のオートバイへの情熱から成長した企業である。

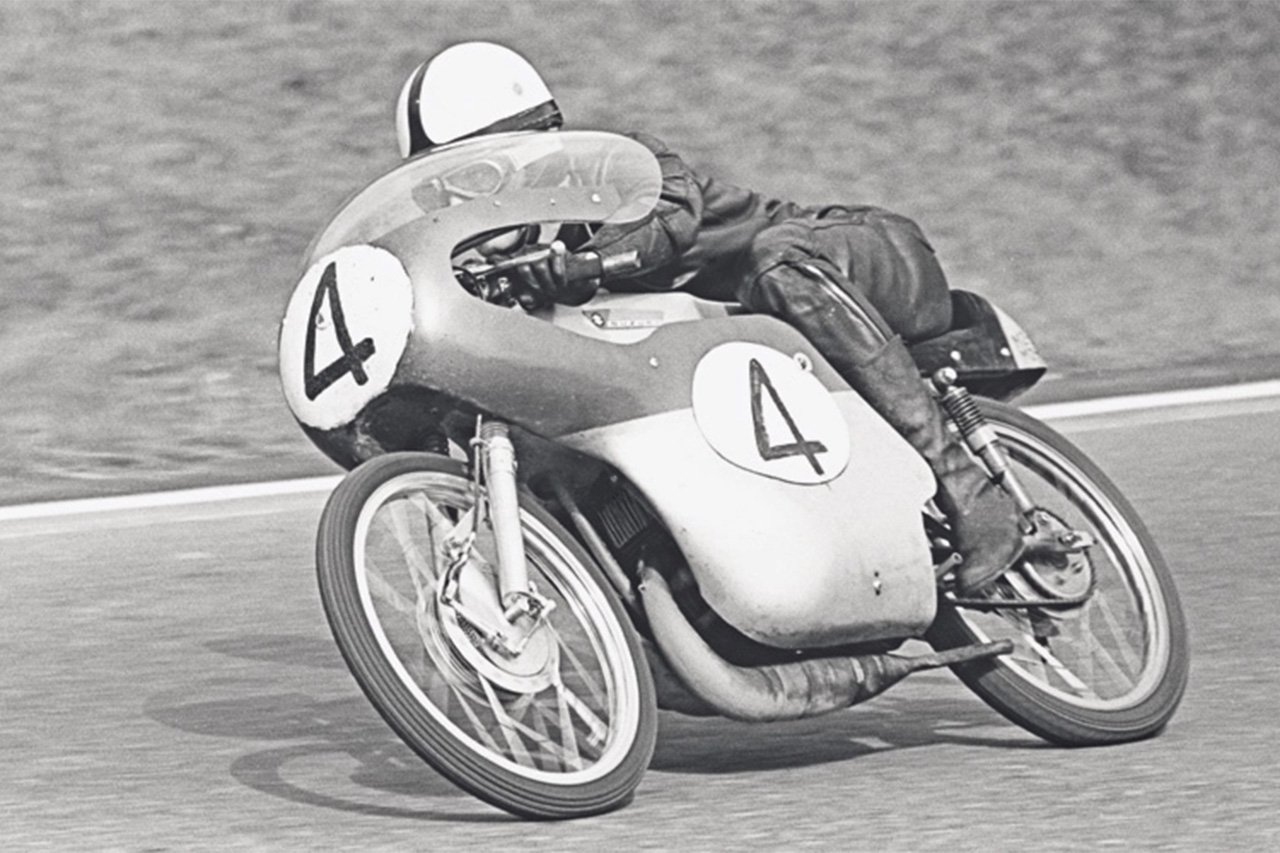

1960年代の50cc 2ストロークレーシングバイクは重量が60kg以下で、時速160km以上で走行できるが、そのパワーは500rpmの範囲で発揮され、ライダーはギアをリバーダンスのように操作し、スクリーンの後ろに体を隠し、コーナーではできるだけスピードを落とさないようにしなければならなかった。1962年の鈴鹿開幕後の最初のレースでは、デグナー選手が右コーナーを抜けたところで突風が彼のフロントホイールを吹き飛ばしたと言われている。

そのコーナーはその後、彼の名にちなんで「デグナーカーブ」と名付けられ、2つの異なる半径を持つように再設計された。しかし、それまでレースとは無縁だったメーカーの50cc世界チャンピオンとして、デグナーがそこにたどり着いた経緯の方が、より興味深い。

デグナーは1931年に現在のポーランドで生まれ、公式には、専制政権が好む典型的な欺瞞的な名称で知られていたドイツ民主共和国で育った。オートバイのメカニックとして働いていたが、レースに適性があることがわかり、レースの世界に身を投じた。

1950年代半ばには、彼は一定の名声を獲得し、オートバイ会社MZの国際レースプログラムに抜擢された。現代の読者にとっては信じられないことかもしれないが、東ドイツ国外でのMZの販売は外貨獲得の貴重な手段であった。しかし、デグナーは標準的な賃金を受け取り、東ドイツの秘密警察シュタージの監視下に置かれていた。彼は、レースで競い合うライバルたちが享受しているライフスタイルに憧れを抱くようになった。

MZは先進技術の旗手とは言いがたいが、ほとんどのメーカーがすでにレース用としては見限っていた2ストロークエンジンの分野で、その役割を担っていた。 プログラムを担当したのは、第二次世界大戦中にナチス政権のV1およびV2ロケットが開発されたピーンミュンデ陸軍研究センターで働いていたとされるエンジニア、ヴァルター・カーデンだった。

カーデンの役割については諸説あるが、後にフォン・ブラウンがカーデンを「ペーパークリップ作戦」の一環としてアメリカに招くよう勧めたという説もある。この「ペーパークリップ作戦」とは、アメリカの情報機関がドイツの優秀なエンジニアを軍や宇宙ロケット計画に引き入れるために行った秘密作戦である。MZでは、カアデンはかつてV1やV2のブーストポートやエキゾースト膨張室の微調整に使用されていた調和解析技術をデプロイし、ロータリーバルブのコンセプトなど、MZのツールボックスにあった戦前の技術とともに、125ccのオートバイエンジンから途方もない量のパワーを引き出すためにそれらを使用した。

1961年までに、カアデンはMZの125ccエンジンから1リッターあたり200bhpを引き出し、デグナーはホンダのトム・フィリスと世界選手権で競い合っていた。 悲鳴を上げるMZの単気筒エンジンと、RC143を動かす重低音の4ストローク並列2気筒エンジンの対照を想像してみてほしい。

1961年は、スズキにとって125ccクラス参戦2年目であったが、ウェルビーイングは芳しくなかった。 デグナーがその年の夏、MZチームがたまたまスズキと共同で使用していたホテルで、会社の代表者と契約を交わしたと言われているが、最大の課題は、彼が海外でレースをしている間、事実上人質となっていた家族を東ドイツから脱出させることだった。

デグナーがアルスター・グランプリに出場している間に、彼らを列車で東ベルリンから脱出させるという当初の計画は失敗に終わった。TTの翌日である8月13日は、悪名高い「有刺鉄線の日曜日」で、東ドイツ政府が西ベルリンとの国境を閉鎖し、街にバリケードを設置し始めた日だった。数日のうちにベルリンの壁が建設され始めた。

9月中旬のスウェーデン・グランプリ(9月10日)が近づいた頃、デグナーはチャンピオンシップの優勝を目前にしていた。もしその週末にエンジンが故障していなかったら、彼は優勝を成し遂げていたかもしれない。その夜、彼は技術資料とエンジン部品をスーツケースに詰め込み、衣類や洗面用具の代わりに、デンマークに密入国した。一方、東ドイツでは、友人がデグナーの家族を車のトランクの秘密のスペースに隠して国外に密輸出していた。

その友人は後に、シュタージの報復を恐れて、30年間枕の下に銃を置いて眠っていたと語っている。

スズカは解放された技術を自社のプログラムに活用し、1962年にデグナーが初代50cc世界チャンピオンに輝くきっかけとなった新型レースバイクRM62を開発した。鈴鹿で転倒する前だった。これが、シュタージの暗殺者に狙われているのではないかと疑いながら過ごす1年よりも怖いことだったかどうかは、本人にしかわからない。

当然ながら、当時同社に勤務していた関係者はこの証言を否定している。

デグナーは多大な労力に対して相当額のボーナスを受け取り、また、125ccのRT62マシンとその後継機種の開発にも携わった。後継機種には、若かりし頃のバリー・シーンが名を馳せたRT67も含まれる。資金力にものを言わせれば、スズキもいずれはそこに到達しただろうが、マール社の鍛造合金ピストンなどの内部構造は、エキゾーストパイプなどの外観よりも技術文書がなければコピーは困難だっただろう。

ホンダやヤマハが追いつこうと競い合う中で、技術競争が繰り広げられ、2ストロークエンジンは2000年まで事実上、グランプリのオートバイレースの主流であり続けた。しかし、その頃にはデグナーはすでに亡くなっていた。1963年の鈴鹿250ccレースでスタートで出遅れたデグナーは、必死に追い上げようとしたが、第2コーナーで転倒し、バイクを起こそうとした際に燃料タンクから出火した。

デグナーは50回もの皮膚移植を必要とし、後に鎮痛剤中毒となり、レースキャリアは早々に終わってしまった。 1981年、テネリフェ島で心臓発作により死去したが、全体主義政権の怒りを買った人物にはありがちだが、根拠のない噂が飛び交い、暗殺されたという噂もあった。

カテゴリー: F1 / F1日本GP / ホンダF1