F1マシンGP技術解説:レッドブルの冷却戦略とマクラーレンの強み

ブダペストの夏に加え、直線区間が比較的少ないレイアウト、さらに長いコーナーではフロントタイヤが長時間切られた状態になり、その間はラジエーターのインレットに向かう気流が遮られてしまう。このため、ボディワークを大きく開口する必要が出てくる。

これは空力面で大きな代償を伴う。そのため、要求の衝突と、性能を最大化しようとする際のリスクは非常に明確だ。

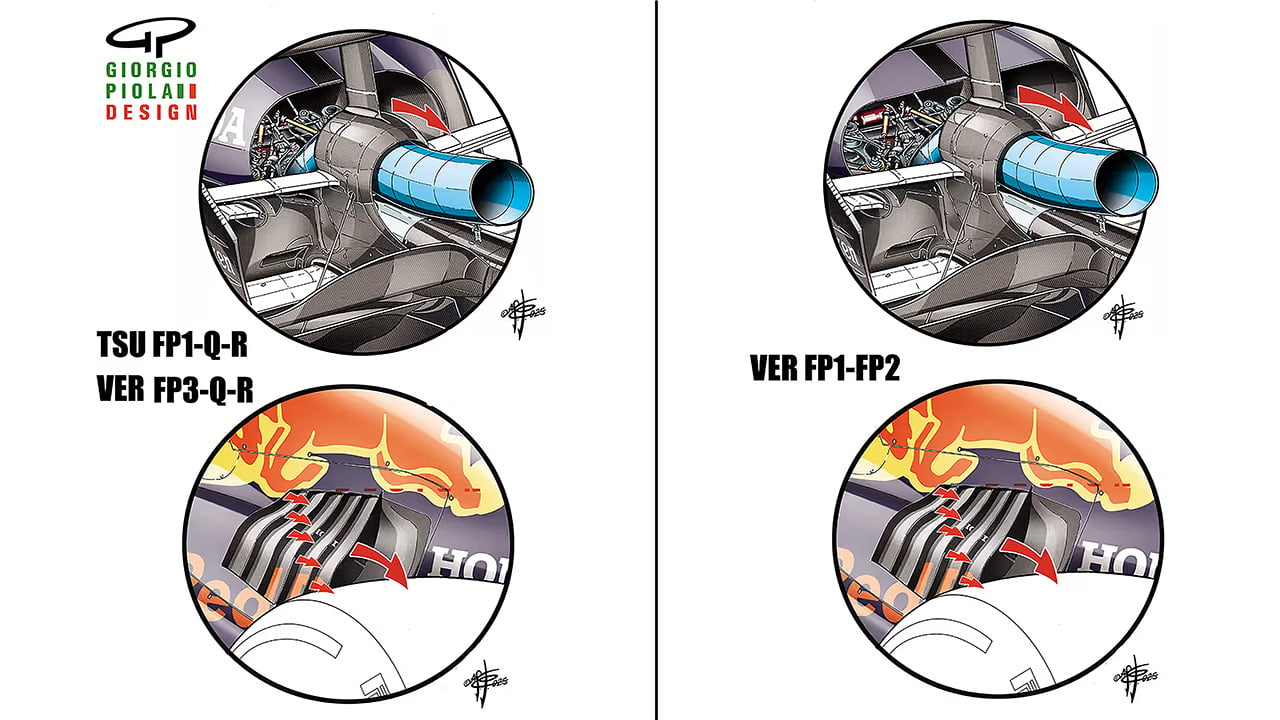

レッドブルは特に、金曜と土曜の間で冷却レベルを試行しており、ジョルジオ・ピオラの図面からも、彼らがエンジンカバー下端の熱気排出口の面積を大きく増やさざるを得なかったことが分かる。

特定のラジエーターまわりの冷却能力は、インレットとアウトレットの面積比と、それら周辺の空気圧との関係によって決まる。ラジエーターインレットの形状はモノコックやその周囲のボディワーク形状に依存しているため、セッションごとにインレット面積を変えることは現実的ではない。

したがって、冷却レベルは必要に応じてアウトレット面積を変えることで調整される。上部ボディのルーバーや、エンジンカバー下端とサスペンションの間の隙間がその手段だ。

F1ハンガリーGP週末におけるレッドブルのアプローチ詳細

F1ハンガリーGP週末におけるレッドブルのアプローチ詳細追加ルーバーもエンジンカバーの排出口も、空力的には不利となる。ルーバーから排出された熱気は、車体表面上のダウンフォース生成を促す気流を乱しながらリア方向へ流れる。一方で、サイドポッドやエンジンカバー両側からの気流がディフューザー出口やビームウイング周辺で合流する地点、つまりもっと後方に熱気を導入すると、そのコストは特に大きくなる。

通常は、ルーバー面積を最大化し、後方の排出口はできるだけ小さく保つことが好まれる。

金曜のフェルスタッペン車はまさにその仕様だった。一方、チームメイトの角田裕毅は、ルーバー最大仕様に加え、より大きな後方排出口も備えて走行していた。フェルスタッペンは土曜からこの仕様に変更されており、金曜の彼のマシンが冷却不足だったと判断されたことを示している。

マシンが冷却不足になると、信頼性を脅かすだけでなく、パワーユニットを全開で稼働できる時間も制限される。そのため、冷却レベルは常に、シャシー側とエンジン側のパフォーマンスエンジニアが共同で慎重に判断する敏感な要素となる。

レッドブルの冷却選択は、マクラーレンとの興味深い比較にもなった。マクラーレンはボディワークルーバーをあまり使わず、代わりにサイズ調整可能な「冷却イヤー」を排出口として備えている。

特にモナコで顕著だったが、このMCL39の冷却パッケージは非常に効率的で、同じメルセデス製パワーユニットを搭載する他車よりも、排出口を明らかに小さくできている。

ブダペストでも、マクラーレンは週末を通じてわずかに拡大した冷却イヤーと、エンジンカバー下の比較的小さな排出口のみで走行した。

マクラーレンの冷却技術の詳細は依然として秘密だが、その効率性はブレーキ冷却にも及んでいるようだ。全ての要素が調和して機能していることが、このマシンの優れた空力性能を説明する一因となっている。

カテゴリー: F1 / F1マシン / レッドブル・レーシング / マクラーレンF1チーム / F1ハンガリーGP