ホンダも同意? F1 V8エンジン復活案は当初計画通り2031年を軸に進行

F1のエンジンメーカーたちは、モンツァでFIA会長モハメド・ビン・スライエムが2029年のV型8気筒エンジン導入に関する会合をキャンセルしたと通知し、不意を突かれた。

数カ月にわたり、次世代のターボハイブリッドから持続可能燃料で駆動するV8エンジンへと移行する枠組み合意をまとめようと議論が続けられてきた。そのため、最近数週間では何らかの合意に至れるのではないかという見通しがあった。

実際、『The Race』が独占的に報じたように、ビン・スライエムは9月11日にロンドンでメーカーたちを集め、合意に向けて話を進める会合を招集していた。

もちろん、メーカー間にはまだ意見の相違が残っていた。しかし、だからこそ全員を一堂に集め、その場で議論して解決する意味があった。

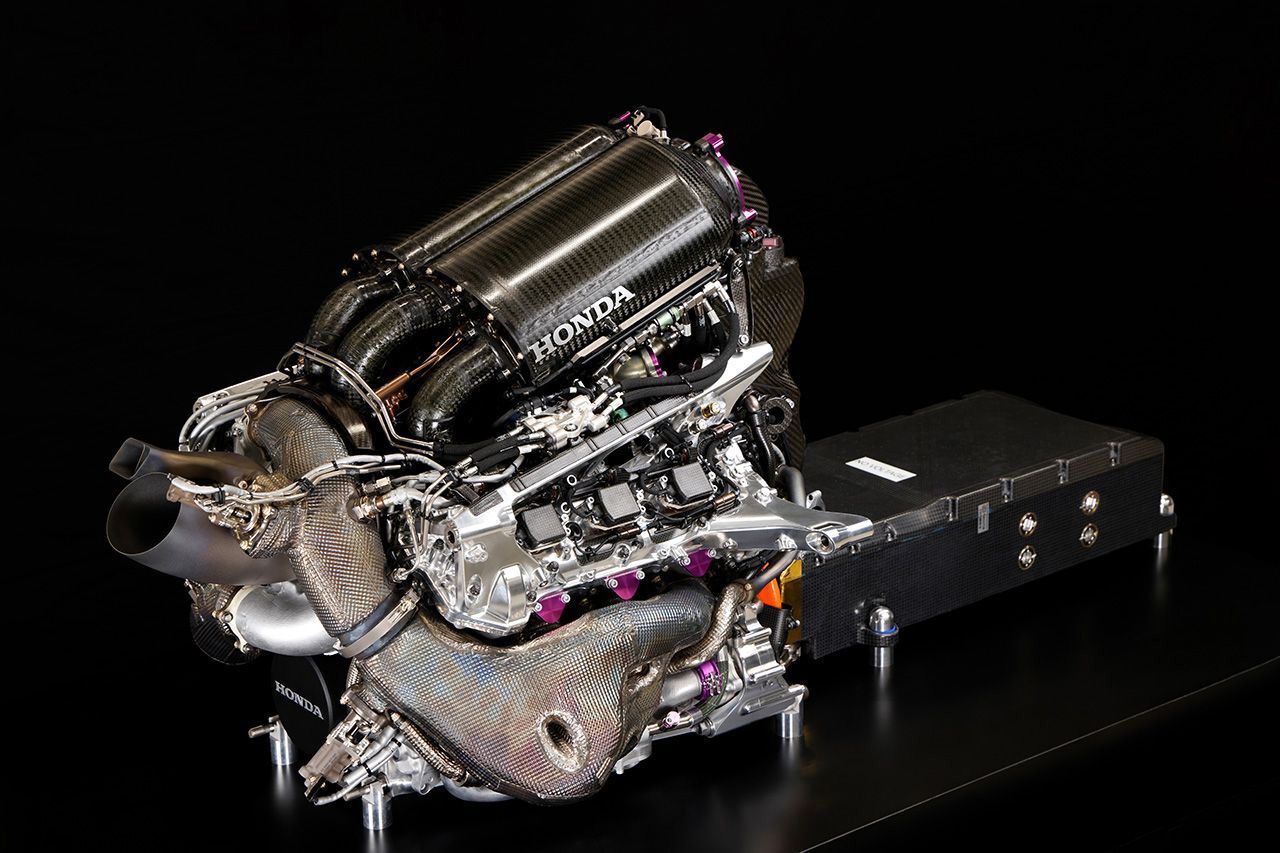

基本的な「2.4リッターV8内燃機関」コンセプトは広く支持されていたが、多くの細かい点では見解が分かれていた。

ターボ要素を含めるかどうかもそのひとつだった。また、すべての自動車メーカーが何らかのバッテリーハイブリッド要素は不可欠と認識していたが、その全体出力への寄与度をどの程度にするかは意見が割れていた。

10%で良いと考える者もいれば、30%を望む者もおり、数値にあまりこだわらない者もいた。

しかし最も論争を呼んだのは、導入時期の問題だった。

いつ導入するのかという問題

ビン・スライエムは2029年に新エンジンを導入することを望んでいた。そうすれば、彼が懸念する2026年からの新世代ターボハイブリッドにかかる巨額コストを3シーズンだけ負担すれば済むと考えたからだ。

しかし、このタイムラインは大多数の自動車メーカーには支持されなかった。

レッドブルとキャデラックはこの日付に賛成していたとされるが、他のメーカーはそうではなかった。メルセデスとフェラーリは2030年がより現実的だと理解していた。

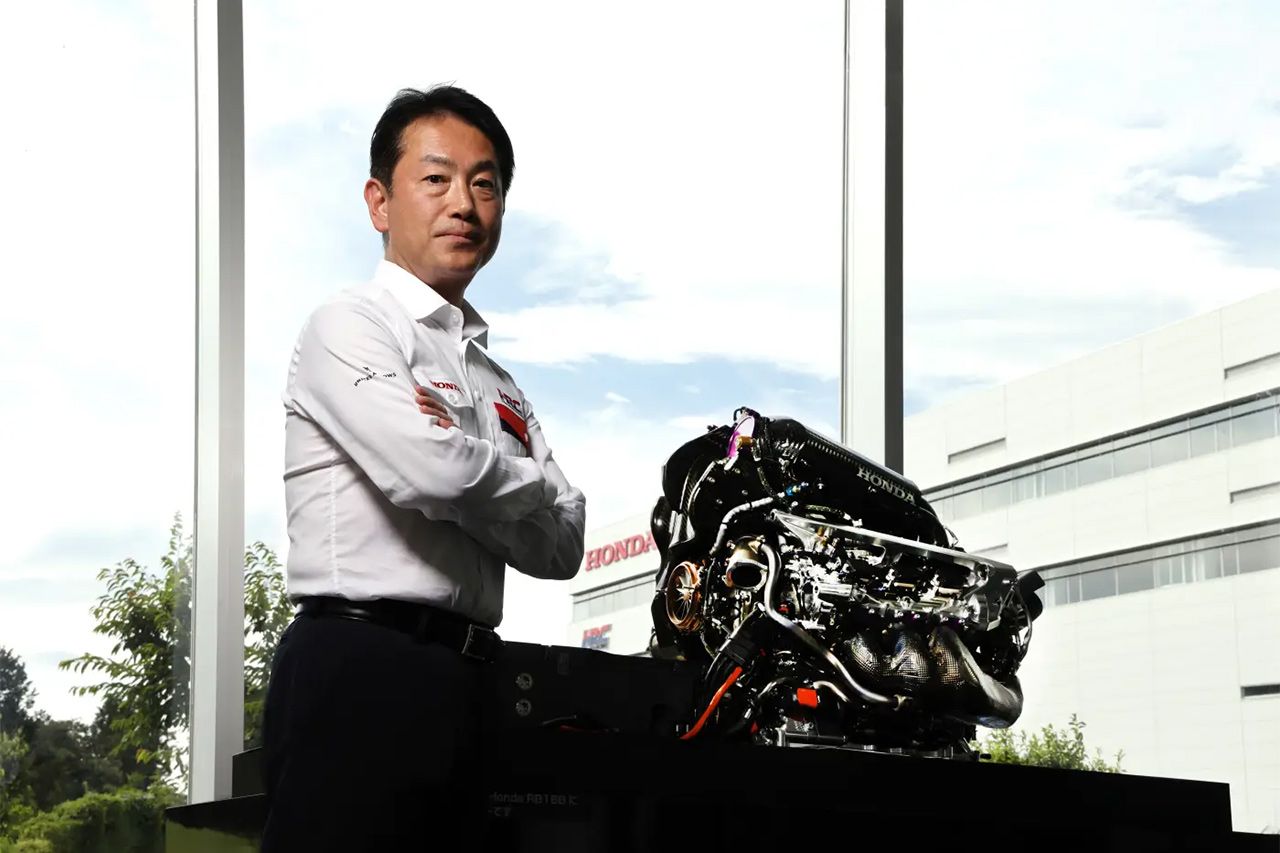

そしてホンダとアウディは、2030年末まで新しいターボハイブリッドを維持するという現行計画を変更することには特に関心を示していなかった。

F1のパワーユニット・ガバナンス協定では、「抜本的」な変更──新しいエンジンの導入のようなもの──を2031年以前に行うにはメーカーの「スーパー・マジョリティ」が必要とされる。

関係者によると、この承認を得るには4メーカーの支持が必要だった。

決定の対象となる年によって、支持が必要な母数は2026年から参入する5社(フェラーリ、メルセデス、レッドブル、ホンダ、アウディ)のうち4社、または2029年に参入予定のキャデラックを加えた6社のうち4社ということになる。

ホンダとアウディが強く反対し、メルセデスとフェラーリが2030年以前の導入を望まなかったため、2029年案が成立する可能性はなかった。

しかし、2030年であれば不可能ではなかった。フェラーリ、メルセデス、レッドブル、キャデラックがそのタイムラインを支持すれば、理論的には合意に進むことができ、さらにホンダかアウディのいずれかを説得できる可能性もあった。

だが、ロンドン会合を利用して2030年での妥協に向かう余地があったにもかかわらず、ビン・スライエムはすべてを中止した。

彼の視点では、2029年に変更が支持されないことが明らかになった以上、ロンドン会合を行う意味がなかった。

しかし驚くべきことに、チームに送られた通知では「2029年が消えた以上、次は2030年の準備」という話にはならなかった。焦点は2031年に向けたルール作りに移るとされたのだ。

つまり、当初の計画通り、新しいターボハイブリッド規則の5年間を全うすることになる。

感情か、それとも理性か?

「2029年か、さもなくば2031年」という姿勢は、なぜこうした判断が下されたのかとメーカーたちの間に興味を呼んだ。

これは、巨額コストを回避することにメーカーが関心を示さないことに対するビン・スライエムの苛立ちが噴出したものなのか。彼は以前、よりシンプルで安価なV8エンジン構想について「彼らは受け入れなければならない、だってそれが常識だからだ」と語っていた。

それとも、より論理的で現実的な理由があったのか。

上層部の情報筋によれば、「2029年か2031年か」という判断は感情的反応ではなく、メーカーが直面している状況を踏まえた現実的な判断だったという。

2029年に変更すれば、新ターボハイブリッドにかかるコストを2年間分節約できる。しかし2030年に変更した場合は、わずか1シーズンしか恩恵がなく、拙速すぎると見なされたのだ。

ある情報筋は『The Race』に「たった1年のために本当にそれをやる価値があったのか?」と語った。

2029年末までに新しいエンジン技術(特にバッテリー)が成熟し、財政的効率性がシステムに根付くと期待されている。そのため、1シーズンだけのルール改訂では大きな利益が得られず、2031年からしっかりと導入する方が合理的と判断された。

さらに、メーカーたちがビン・スライエムに返した反応の中で、「世界は変わった」という認識が広がっていた。

米国大統領ドナルド・トランプによる関税、各国政府によるEV政策の揺れ、中国経済の減速がメーカーの財務に重くのしかかった。

その結果、F1参戦メーカーたちは、ターボハイブリッドとV8の二重開発プロジェクトに資金を投じる意欲を持たなくなった。

メルセデス代表トト・ヴォルフは「ほとんどのOEM(自動車メーカー)は『2年以内に新エンジンを開発しなければならない二重コストプログラムは望まない』と言っている。我々も同じだ」と『The Race』に語った。

適切なタイミングを選ぶ

一部メーカーが表明していた懸念は、V8移行を急ぎすぎているという感覚だった。

将来のエンジンロードマップは、時間をかけて適切に検討すべき問題だと多くが考えていた。

2029年変更案を終わらせたことにより、メーカーが財務状況やF1で何を望むのかをじっくり考える余地が生まれた。

また、2026年規則で犯した失敗を避けられる。

翌年導入される規則については、完璧ではないエンジンルールを作ってしまったことで、シャシー規則を妥協せざるを得ない状況に陥り、不確実性を招いた。

エネルギー回生やエネルギー投入がレースに与える影響には依然として疑問があり、可動式エアロの全面導入も結局はエンジン出力不足を補うための応急処置にすぎない。

したがって一部メーカーからすれば、V8+ハイブリッドという新規則を急いで決定するのは理想的ではなかった。

むしろ、F1の車両がどうあるべきかについて総合的な議論を行うべきだと考えている。重量、寸法、パワーウェイト比、どのようなレースをF1が目指すのか。そして、顧客チームのコストなど、メーカーにとって重要な課題も含まれる。

こうした答えは、数時間のロンドン会議から生まれるものではなく、関係者を交えて数カ月にわたる詳細な議論からしか得られない。

V8の次のステップ

2029年のV8移行案は完全に消えたが、その後の状況はまだ明確ではない。

現在の計画は、2031年に向けて正しい手順を検討する作業を続けることだ。FIA、FOM、メーカーは今後数カ月間協議を続け、このプロセスを前進させる。

理論的にはFIAが2031年以降のルールを独自に定めることも可能だが、そうすればメーカーが好まない道をF1が進むリスクを伴う。

したがって、すべての当事者が合意し、受け入れられる形でルールをまとめる方が理にかなっている。

「V8+ハイブリッド+持続可能燃料」という構想自体は、大多数が受け入れられる案として残っている。

ただし、2030年が完全に消えたわけではない。2026年規則がどのような結果をもたらすか次第である。

もし懸念されるような大失敗にはならなければ、2031年以前に変更する可能性はほぼ消えるだろう。

だが、もし問題が起こり、レースやコスト、技術面で規則があまりにマイナスに作用する場合は、2030年が再び俎上に載る可能性がある。

イタリアGPでこの件について語ったヴォルフは、F1の将来に向けた大まかな方向性は定まったと述べた。ただし、要素を確定し、最終パッケージをまとめるにはまだ時間が必要だとした。

「最終的にV8が最良の妥協点だった。高回転で回る自然吸気、依然として性能差を生むエネルギー回生システム、持続可能燃料──そのすべては一致している。

今はモハメド(ビン・スライエム)、ステファノ(ドメニカリ)と対話し、『今後どうするか?』をメーカー全員で話し合う段階だ。

利害の一致があると思う。我々がしている会話は非常にバランスが取れていて、理性的だ」

F1の過去を彩ったV8は、未来においてもその中心となりそうだ。ただし、それは当初望まれていた2029年ではなく、2031年以降になる見通しである。

カテゴリー: F1 / ホンダF1 / F1マシン / FIA(国際自動車連盟)