フェラーリF1 スパで投入の新型リアサスペンションで“本来の設計意図”へ

2025年型マシン「SF-25」の設計にあたり、フェラーリはコクピット位置を後方に移動させた。

これはマスバランスの最適化と空力センターとの整合を図る目的だが、燃料タンクやパワーユニット(PU)も後退させる必要が生じたため、ギヤボックスの全長を短縮する措置がとられた。この短縮ギヤボックスの前方スペースには限りがあり、そこにプルロッド式リアサスペンションを組み込むレイアウトはパッケージング上の大きな制約をもたらした。

その結果、フェラーリは当初、サスペンションの動きを完全に制御しきれないダンパー構成を採用せざるを得ず、リアの挙動、特に高速域でのライドハイト制御に問題を抱えていたとみられる。具体的には、左右のサイドダンパーか、あるいはより可能性が高いセンターのリアダンパーが、フロントとリアの連携に支障をきたしていたとされる。

このセンターダンパーは、特にストレート終端の高速度域での直進安定性において、リア車高の変化量をコントロールする役割を果たしており、プランクの摩耗を抑えるためにリア車高を上げざるを得ないというジレンマの要因ともなっていた。

ただしこのダンパーが直接的にリアの高さを規定するわけではない。重要なのは“高さの変化速度”、すなわち縦方向のピッチングやポーポイズ現象(空力的縦振動)に対する周波数制御である。ダンパーの減衰特性を調整することで、マシンの固有振動と空力的な剥離・再付着サイクルの周波数をずらし、空力不安定を緩和することが可能になる。

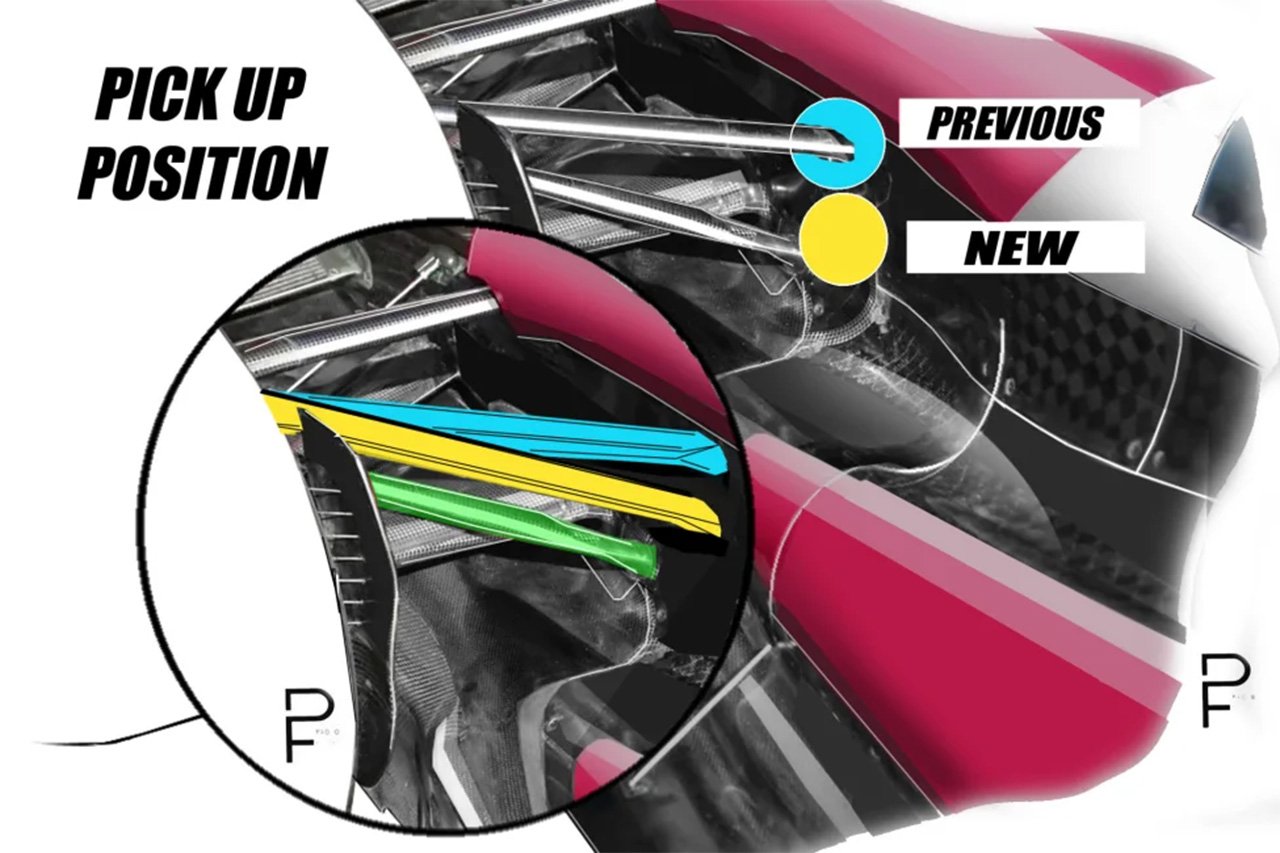

新型リアサスペンションの目に見える改修点の一つが、アッパーウィッシュボーン(上部三角リンク)の前側取り付けポイントを下げた設計である。これにより、「アンチリフト」特性が強化されており、ブレーキング時のリアの沈み込み(ノーズアップ)を抑制することができる。これはメルセデスがイモラで導入したアップグレードと同様の思想で、ターンインの安定性とドライバーの信頼感向上に直結する。

今回のアップグレードでは、リアサスペンションの取り付けポイントが下方に変更された。この変更はオーストリアGPで導入された新型フロアとの相乗効果を狙ったもので、従来のサスペンションでは得られなかった空力性能の引き出しを目的としている。(画像:racingnews365)

今回のアップグレードでは、リアサスペンションの取り付けポイントが下方に変更された。この変更はオーストリアGPで導入された新型フロアとの相乗効果を狙ったもので、従来のサスペンションでは得られなかった空力性能の引き出しを目的としている。(画像:racingnews365)この構造変更は、単なるジオメトリ変更にとどまらず、新たな取り付けポイントにかかる荷重にギヤボックスのカーボン製構造が耐えられるかどうかの検証も伴う重要なプロジェクトであり、パワートレイン全体との連携も見直しが必要となるレベルの大規模な開発作業だ。

さらにフェラーリは現在、パワーステアリングの油圧系統にも改良を加えている最中だ。前戦シルバーストンでは、ルクレールとハミルトンの両ドライバーがステアリング精度の低さと、高速コーナーでのフロントの不安定さに不満を示しており、これもチームがリアとフロントの協調性に課題を抱えていることを裏付けている。

今回のムジェロでの走行では、幅広いセットアップレンジを用いてダイナミックバランスの挙動を評価しており、特に路面とフロアとの相対位置(車高)に応じたダウンフォース生成の挙動変化を解析する狙いがある。これは、オーストリアGPで初投入された新型フロアとの連携効果を最大化するためでもある。

もしこの新型リアサスペンションが狙い通りに機能すれば、フェラーリはこれまで苦しめられてきた空力感度の過剰さや低車高走行時の再現性のなさといった問題を一気に克服できる可能性がある。

そしてその効果が真に試されるのが、来週末のスパ・フランコルシャンである。ここはドライバーにもマシンにも極めて高い総合性能が要求されるサーキットであり、天候という不確定要素さえなければ、最も完成されたコンセプトを持つマシンが結果に直結しやすい舞台だ。

SF-25が本来持つ“設計思想に基づく走行性能”を、ようやく実現できるのか。スパでその答えが明らかになるだろう。

カテゴリー: F1 / スクーデリア・フェラーリ