レッドブルF1 RB21 進化分析:新フロントウイングとフロアが導いた復活

シーズン後半戦に入ってから、RB21は生まれ変わったかのように活気づいている。その中心となったのは、新しいフロントウイングとアンダーフロアを軸とした一連のアップデートだ。

RB21の空力哲学と改良の狙い

新しいフロントウイングは、広いフラップ面積を持ち、従来よりも「エアロ・エラスティック(空力弾性)」に仕上げられている。これは5月のスペインGP以降に導入された静的荷重テストの新基準を満たしながら、速度域に応じて従来よりも空力的に柔軟性が高まっていると考えられている。

その結果、車速が上がるにつれてフロントウイングの角度がわずかに寝るように変形し、低速域では高い回頭性を確保しつつ、高速域では安定性を維持するという理想的なバランスを実現した。

以前のフェルスタッペンは、一部のサーキットではコーナー速度域全体でのバランス調整に苦戦していた。特にハイダウンフォースのサーキットでは、リアウイングの負荷が大きくなるため、その傾向が顕著だった。低速コーナーでは鈍くアンダーステア傾向が強く、逆にセットアップを変えてそれを補うと、高速コーナーの進入でリアが不安定になるという二律背反を抱えていた。

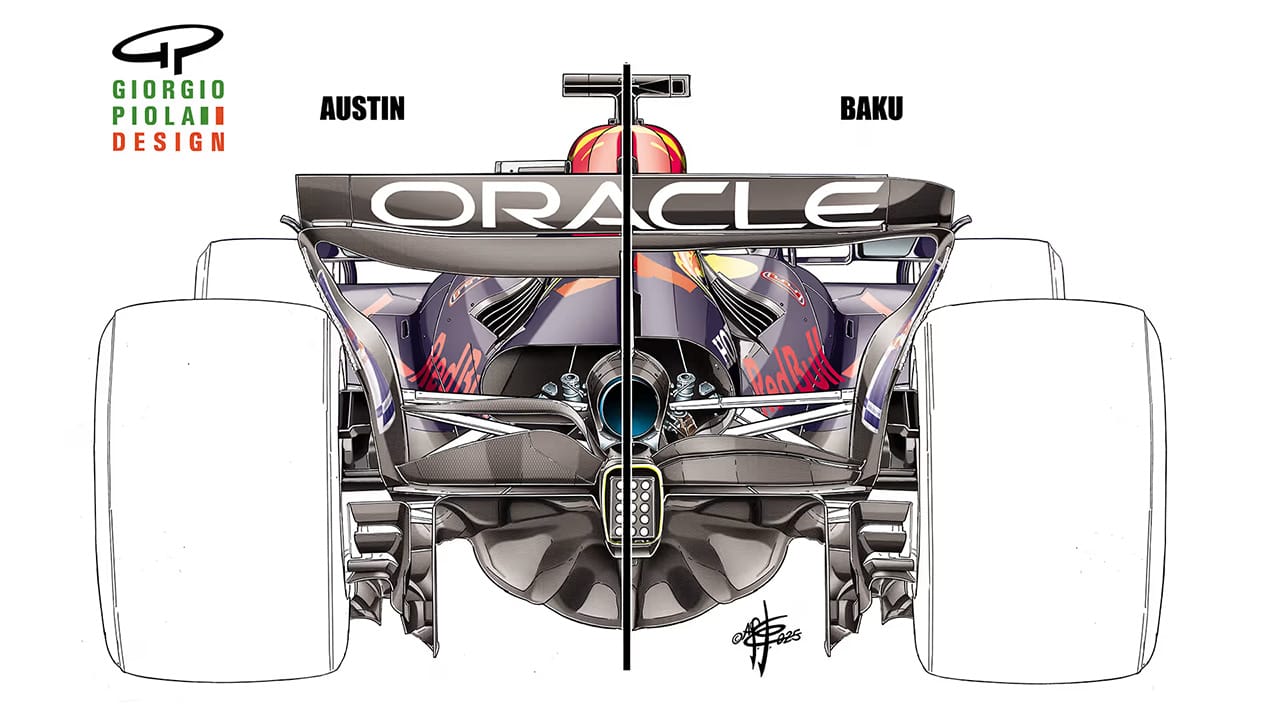

オースティン仕様(左)と以前の仕様(右)を比較したリアの冷却出口。出口部分がより低く広くなり、ボディワークとリアウイング下面の間にスペースが生まれている。

オースティン仕様(左)と以前の仕様(右)を比較したリアの冷却出口。出口部分がより低く広くなり、ボディワークとリアウイング下面の間にスペースが生まれている。より大型のフロントウイングは、低速では強力なダウンフォースを発生しつつ、高速域では荷重が大きくなるにつれて角度がしなやかにたわみ、攻撃的すぎない形状へと変化する。その結果、速度が上がるほどダウンフォースが過剰に増えすぎることを防ぎ、低速での応答性を確保しつつ、高速での不安定さを抑える狙いが達成されている。

これは速度が上がるにつれて空力中心が後方に移動することを意味する。すべてのF1マシンがある程度この性質を持っているが、その移動量が大きいほど理想的であり、より広い速度域でバランスを取ることができ、ドライバーが攻めやすくなる。

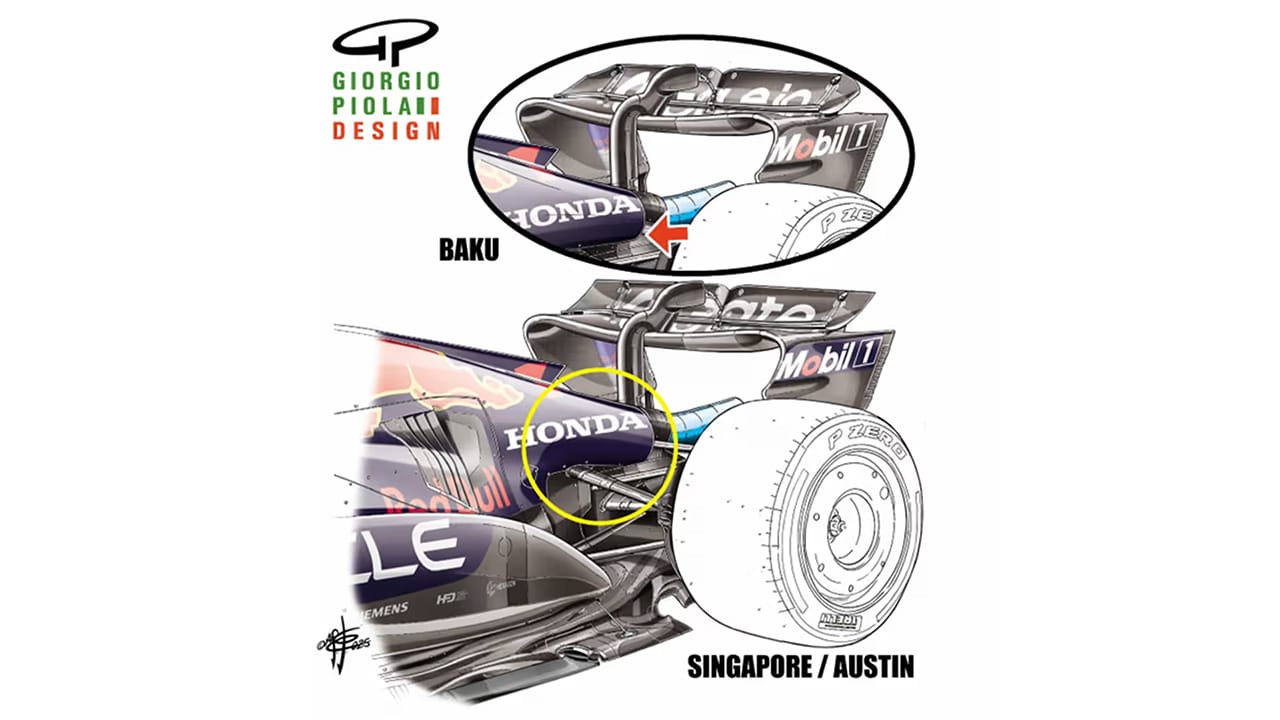

モンツァで新フロアが投入され、シンガポールではさらなるフロントウイング調整とともに、エンジンカバーの形状変更も行われた。ジョルジョ・ピオラの技術スケッチによると、リヤ冷却出口の再設計が車体後部の輪郭を大きく変化させている。

オースティン仕様では、冷却出口が従来よりも低くワイドで楕円形となり、リアウイング下部との間により広い空間を確保。このことでリアウイングの効率を高め、空力中心をさらに後方へ移動させる効果が得られている。

さらに、サイド部分にえぐれた形状を作り出すことで、冷却出口からの温風をウイング下面の気流から遠ざけ、乱流の影響を最小限に抑えている。

より楕円形になった冷却出口がボディワーク後端を広がった形状にしている。側面のえぐれ形状によって気圧が低下し、排熱された空気をリアウイング下面の気流から外側へ引き離す効果がある可能性がある。

より楕円形になった冷却出口がボディワーク後端を広がった形状にしている。側面のえぐれ形状によって気圧が低下し、排熱された空気をリアウイング下面の気流から外側へ引き離す効果がある可能性がある。これら一連のアップデートは、ピエール・ワシェ、エンリコ・バルド、ベン・ウォーターハウスの技術チームによってサマーブレイク前から準備が進められていた。チーム代表のローラン・メキースも、この開発が2026年マシンへのリソース配分に影響していることを認めている。しかし、タイトルの可能性が残されている以上、その価値はあると判断された。

一方、マクラーレン代表のアンドレア・ステラはオースティンで、今季残りのレースではMCL39に新しい開発パーツは投入しないと明言した。どちらのアプローチが正しいかは、時間が証明するだろう。

フェルスタッペンの復調は「空力中心の後退」が鍵

フェルスタッペンが再び手にした“乗りやすいマシン”は、単なるアップデートの積み重ねではなく、空力哲学そのものの微調整によって実現された。速度域全体でのバランス変化を滑らかにすることで、ドライバーが限界まで攻められる“可変型空力ウインドウ”を作り出したのだ。

この方向性は、2025年後半戦だけでなく、2026年以降の新レギュレーション下でも重要な布石となる可能性がある。レッドブルは再び、空力制御の「アート」を取り戻したといえる。

カテゴリー: F1 / レッドブル・レーシング / F1マシン