レッドブルF1:RB19の速さを支える3つのポイント

今シーズン、レッドブルのマシンは昨年と似てはいるものの、パフォーマンスが向上したため、ライバルたちはRB19の研究に余念がない。

レッドブルRB19の空力パフォーマンスの鍵は、他のすべてのチームにとって、このレギュレーションの全コードを解読するものである可能性がある。昨年のRB18には、トンネルルーフの曲率の大きさや、フロントサスペンションのアンチダイブジオメトリーの角度が極端であるなど、すでにいくつかのユニークな特徴があった。

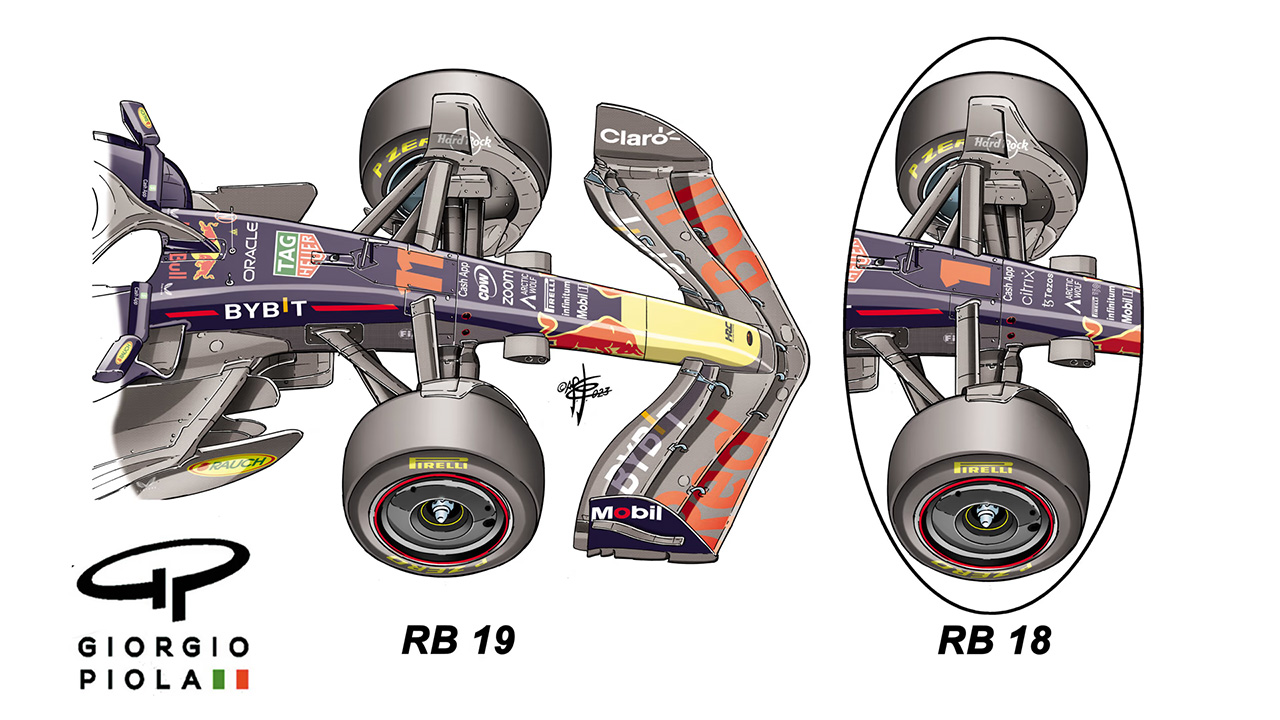

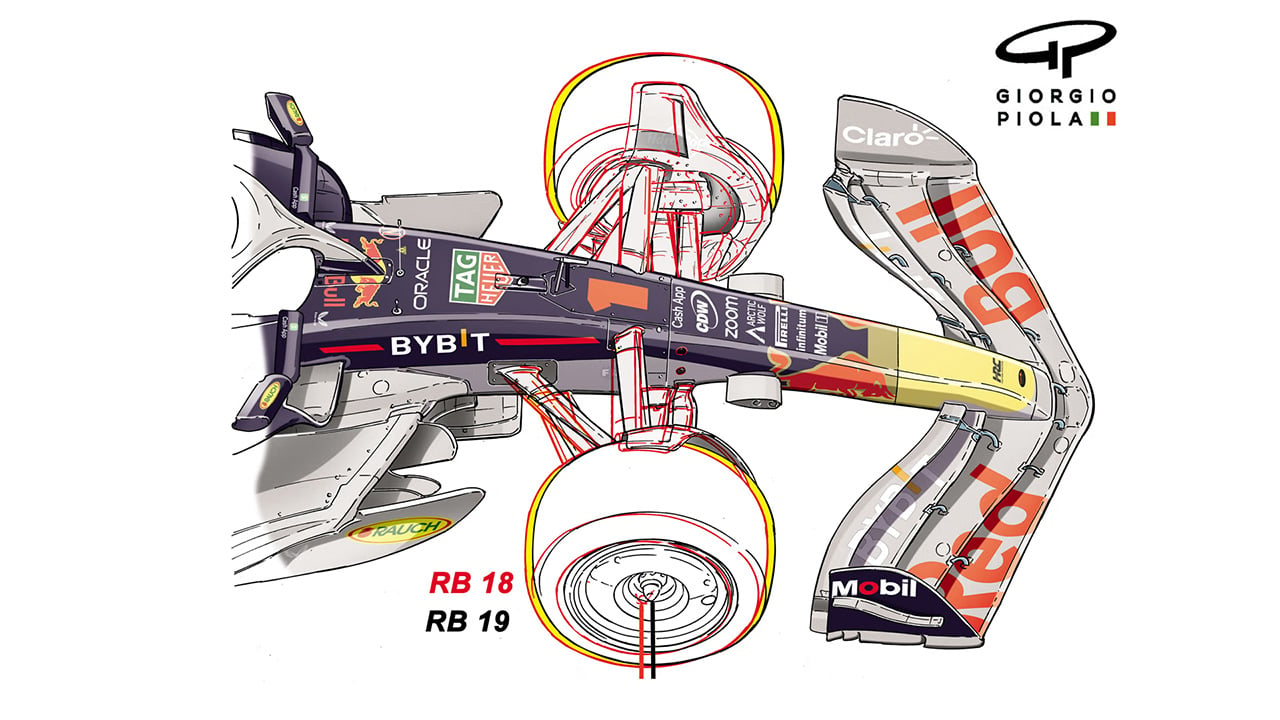

RB19のフロアが見える機会はまだ訪れていないが、フロントサスペンションのアンチダイブの極端な角度は維持されていることがわかる。

また、リアサスペンションのアンチスクワットレベルも向上していることが分かる。最後部のトップウィッシュボーンリンクは、従来よりもさらに高い位置に取り付けられ、ギアボックスの上に設置される構造になっている。

この3つの特徴、つまり、湾曲したトンネルルーフ、極端なアンチダイブフロントサスペンション、アンチスクワットリアサスペンション、これらの組み合わせが、レッドブルの素晴らしいパフォーマンスと密接に関係していると思われる。

レッドブルは、最後部のトップウィッシュボーンリンクを従来よりもさらに高い位置に取り付け、従来取り付けられていたギアボックスよりも上の構造に取り付けた。

レッドブルは、最後部のトップウィッシュボーンリンクを従来よりもさらに高い位置に取り付け、従来取り付けられていたギアボックスよりも上の構造に取り付けた。ブレーキング時にノーズダウンしやすいフロントサスペンションを作るには、トップウィッシュボーンの前脚を後脚よりも高くシャーシに取り付ける必要がある。レッドブルの2つのマウントポイント間の角度は約45度で、これは極端だ。

例えばメルセデスの場合、その差は15度程度です。角度が大きければ大きいほど、抵抗は大きくなる。

リアにアンチスクワットを組み込むことは、加速時にテールダウンしてしまうクルマの自然な傾向に対抗するためだ。そのために、サスペンション設計者は、最後部のトップウィッシュボーンを前方の脚よりも高い位置に取り付ける。

確かにデメリットもある。アンチダイブはフロントブレーキをロックしやすくし、ドライバーのブレーキペダルの感触を失わせる傾向がある。アンチスクワットは、トラクションを低下させる傾向がある。では、なぜチームはこれらを増やすのだろうか? ほぼ間違いなく、それはクルマの空力プラットフォームと、ダイブ、ロール、スクワットの角度を変えたときのアンダーフロアのパフォーマンスにメリットをもたらすからだ。

RB19とRB18のフロントサスペンションのセットアップを比較すると...

RB19とRB18のフロントサスペンションのセットアップを比較すると... 比較すると、レッドブルはフロントアクスルラインを前方に移動させ、ホイール周りの気流をよりコントロールしやすくしていることがわかる。

比較すると、レッドブルはフロントアクスルラインを前方に移動させ、ホイール周りの気流をよりコントロールしやすくしていることがわかる。ブレーキングで車が沈み込むと、フロントウイングがより強く働き、グランドエフェクトがさらに発生する。これは、空気圧の中心を前方に移動させる効果がある。その後、ドライバーがブレーキを離すとクルマは水平となり、空気圧の中心は再び後方に移動し始め、スロットルを踏み込むとさらに移動する。この効果は、昨年のレギュレーション変更でマシンに組み込まれたグランドエフェクトトンネルによってさらに強化された。

そのため昨年、いくつかのチームにとっては、圧力の中心がどのように移動するかにフロアが過剰な反応を示すマシンとなった。ブレーキング時には不安定に感じられ、コーナーの序盤では、フロアが水平になって圧力が後方に移動するため、回転が渋くなる傾向があった。

トンネルルーフをより湾曲させれば、特にスロート(最も低い位置)では、理論上の最大ダウンフォースをある程度放棄したとしても、この変化をより急激でなく、より漸進的になる傾向がある。

ブレーキング時に沈みこみにくいクルマは、圧力中心が急に前方に移動しないので、コーナーリング時のバランスをより安定させやすくなる。また、加速時のスクワットにも強いクルマは、コーナーリング時のバランスをより安定させ、走破性を高めることができる。

レッドブルが行ったと思われるフロントアクスルラインをほんの少し前に移動させることで、「ホイールウェイク」(ホイールの周囲でカーブし、トンネルインレットに導かれる気流)をよりよくコントロールすることにも貢献するはずだ。これは一貫性を保つ上でも有効だ。

SF-23(左)とRB19(右)のビームウィングを比較すると、レッドブルがサウジアラビアでフェラーリよりもアグレッシブなデザインを走らせたことがわかる。

SF-23(左)とRB19(右)のビームウィングを比較すると、レッドブルがサウジアラビアでフェラーリよりもアグレッシブなデザインを走らせたことがわかる。レッドブルは、DRSを使用したときのドラッグの削減できるかにも利点を見出している。これは、RB19が先代を上回ったもうひとつのポイントだ。ジェッダでライバルとストレートエンドのスピードを比較したところ、DRSがない状態ではそのアドバンテージはわずかだったが、DRSを使用した場合には劇的に大きくなった。

アグレッシブなビームウイングは、メインウイングのDRSフラップを開けたときに、2枚のウイング間の流れが崩れてアンダーフロアの気流が遅くなり、ドラッグ(とダウンフォース)がさらに減少する。その結果、アンダーフロアの気流が遅くなり、ドラッグ(とダウンフォース)をさらに減らすことができる。

このため、レッドブルはロングギアで走行することが可能になり、減少した空気抵抗を最大限に活用することができる。

これらの開発が拡大することで、現在のところ、先代よりもさらに圧倒的な存在感を放つマシンに仕上がっている。

カテゴリー: F1 / レッドブル・レーシング / F1マシン