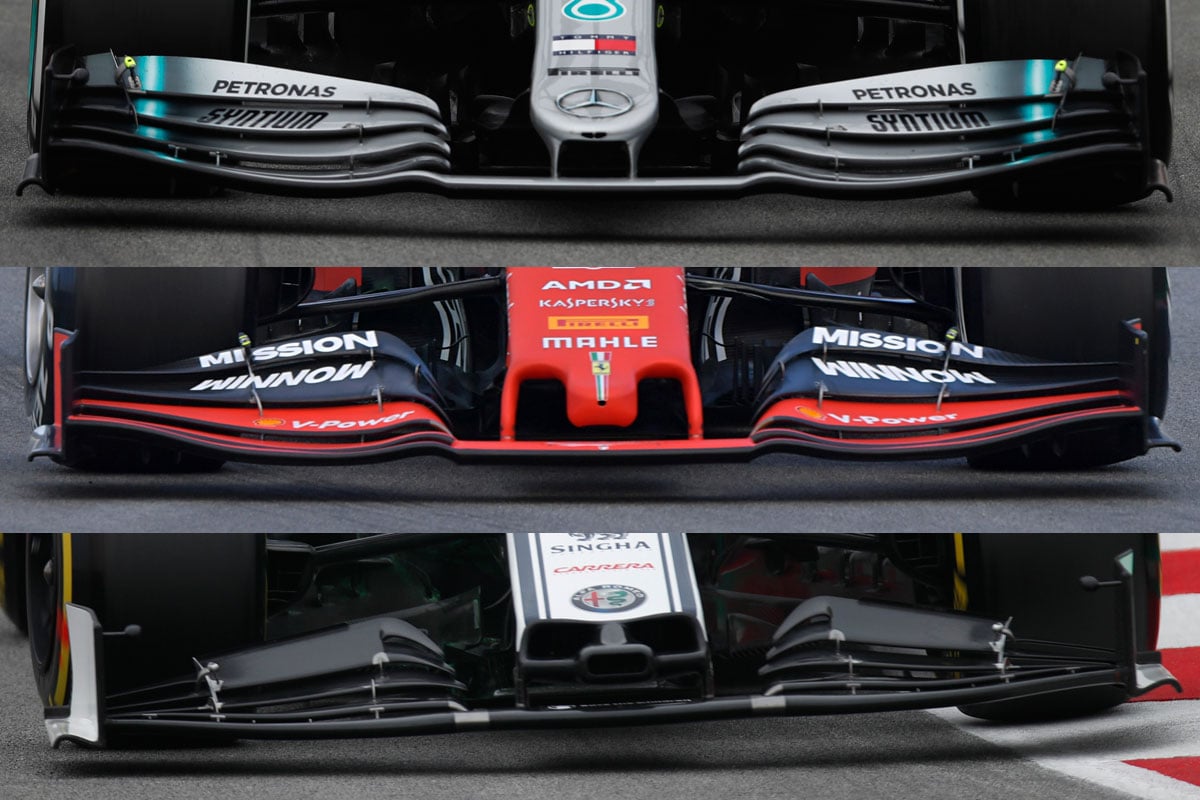

2019年F1マシン | 各チームのフロントウイングへのアプローチ

2019年のF1世界選手権では、後続マシンへの乱気流を低減してオーバーテイクを促すために新しい空力レギュレーションを導入。フロントウイング、リアウイング、ブレーキダクト、バージボードといった重要な空力エリアに変更が加えられた。

フロントウイングは幅が1800mmから2000mmに拡大し、デザインを単純化。カスケード・フラップなどを禁止とし、エンドプレートを単純化することで最適なダウンフォースを得るためにフロントウイングから空気をタイヤの外側に流す“アウトウォッシュ”効果を抑え、乱気流の発生を抑えることで後続マシンが近づきやすくなることが狙いだ。

フロントウイングを設計するときは常にふたつの課題がある。1つは可能な限りベストな方法でフロントタイヤの周囲に気流を導くためにフロントウイングを利用すること。もう1つはウイングそのもから直接ダウンフォースを生成することにある。新レギュレーションではこのトーレドオフのポイントが変更された。

ウイングの幅が両端で100mmずと広くなったことでタイヤの高さに近づき、チームは気流をタイヤの周囲に導く複数エレメントのエンドプレートの禁止を克服することができた。しかし、気流をそのように導くためには、ウイングの形状を変更する必要があった。

2019年F1マシンのフロントウイングは、大きく“ダウンフォース生成型”メルセデス/レッドブルと“気流重視型”のアルファロメオとフェラーりの2つに分けられる。メルセデス/レッドブルはそれぞれマシンから最も遠い場所で最大限の高さを利用しているが、アルファロメオ/フェラーリはタイヤ前のスペースを開けるためウイングを細くしている。

アルファロメオ・レーシング C38

アルファロメオ C38は、フロントタイヤのすぐ前のエレメント面積を最小限にした最も極端な例だ。フラップアジャスターの外側(気流の方向を決めるために外側を向いている)は、エレメントが劇的に下降しており、タイヤのすぐ前が広く空いている。これは気流をタイヤの周囲に導く簡単な方法だが、ダウンフォースを生成するウイングのフラップエリアが減少する。

フェラーリ SF90

フェラーリ SF90は、アルファロメオのコンセプトよりも極端ではないバージョンとなる。5枚のエレメントが中立セクションから高くなり、ウイングの外側に向かって下降している。ウイングの底面は外側が上向きになっており、その下で大きな“のど”をつくり、気流をタイヤの周囲に導いている。アッパーエレンメントは下降し、規定されている最大高よりも低い位置でその上向きのカーブと合流している。

トロロッソ・ホンダ STR14

トロロッソ・ホンダ STR14は、レッドブル・レーシングとは反対のアプローチを採用し、アルファロメオ/フェラーリのような幾何学的形状。最大高を利用しているのは内側の端だけで、エレメントはタイヤ前方の外側に向かって下降している。エレメント自体より洗練されたフェラーリほど極端な起伏がない。

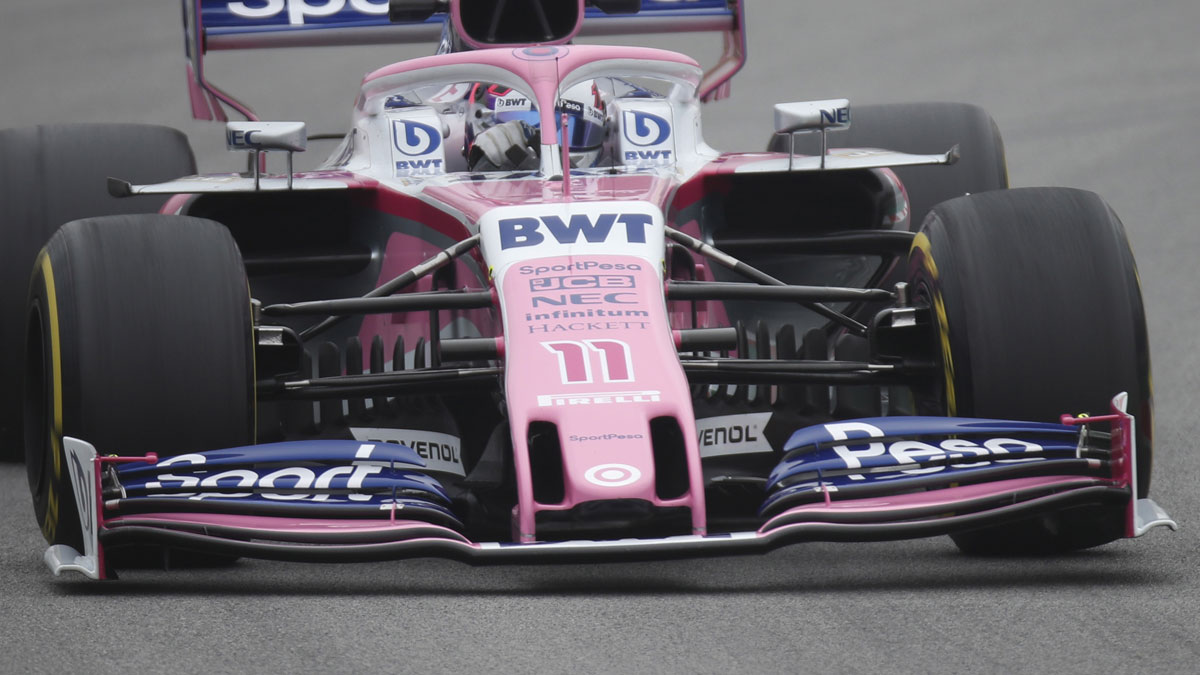

レーシングポイント RP19

レーシングポイント RP1のフロントウイングは、ちょうど中間的なコンセプトを採用。アッパエレメントはかなり緩やかに下降し、その加わりにウイングの底面は上向きになり、その下で大きな“のど”を作っている。

マクラーレン MCL34

マクラーレン MCL34も中間的なコンセプト。エレメントは中立セクションから急上昇しており、レーシングポイントよりもアグレッシブ。ウイング底面はより明確に外側に向かって上昇。フラップアジャスターの内側のエレメントは外側よりも高く、段差状になっている。

ルノー R.S.19

ルノー R.S.19のウイングエレメントは翼端板に非常に緩やかに束ねられている。ウイング底面の“のど”部分も非常に穏やかだ。高さはフェラーリより高く、メルセデスより低い。

ハース VF-19

ハース VF-19は、フェラーリの風洞で空力学者によって考案されているが、フェラーリ SF90とは逆のコンセプトを採用している。メルセデスの形状に近く、アッパーアレメントはほぼ平行。代わりにウイング底面を上昇し、ウイングエリアを最大化させているが、アウトウォッシュ効果は少なくなる。

ウィリアムズ FW42

ウィリアムズ FW42のウイングエレメントはタイヤ前の最大高を使用しており、2枚の均整のとれたアッパーエレメントが3枚の細いロワーエレメントと合流している。底面の上昇もかなり穏やか。パワフルな乱気流を作りだすために高い位置でエンドプレートに接合されている。

レッドブル RB15

レッドブル RB15は、比較的大きなエレメントを採用。外側は最大高だが、内側は大きく下降している形状。タイヤ前はフラップアジャスターで仕切られているが、外側は上昇しており、マクラーレンとは逆のアプローチ。ウイング底面は非常に穏やかな形状をしている。

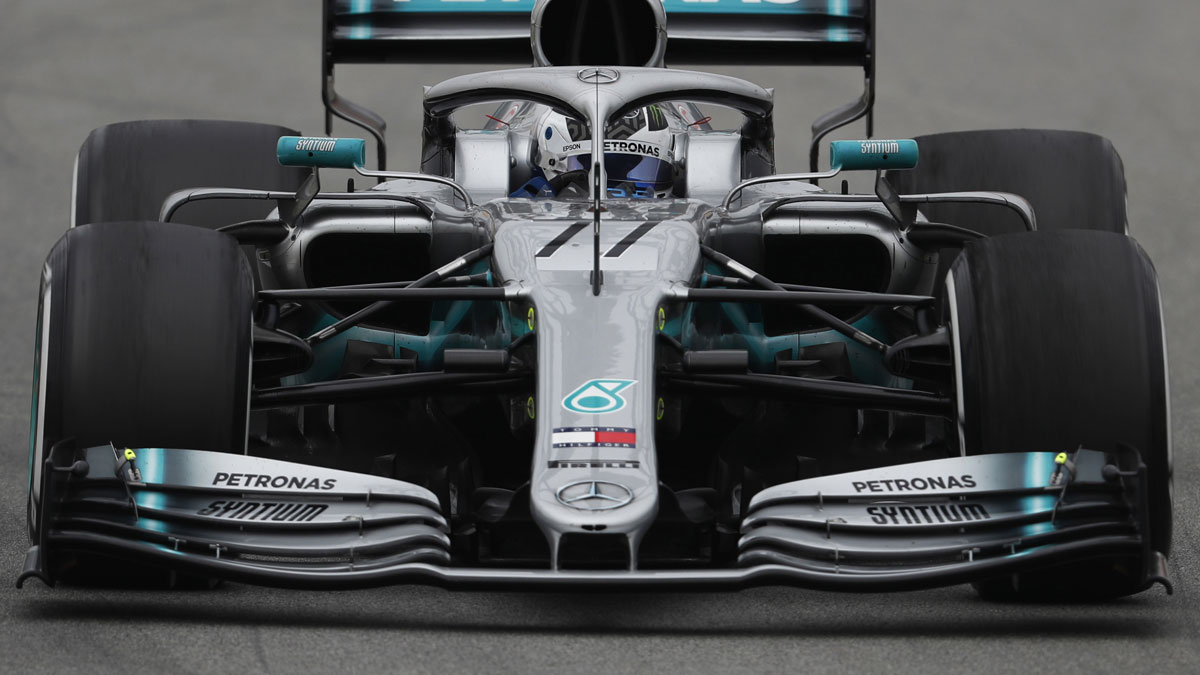

メルセデス W10

メルセデス W10は、内側から外側に向かって一様に上昇する形状。タイヤ前の高さも最大だ。だが、ウイング底面の外側への上昇はもっとも顕著で大きな“のど”領域を作り出している。エンドプレートの上部はわずかに内側に配置されており、エレメントと連動してアウトウォッショの乱気流を作り出そうとしている。

カテゴリー: F1 / F1マシン