キャデラックF1 2026年参戦で求められる成功の条件とは

F1には時に、甘さを打ち消すような鋭さが必要になることがある。レモンソルベやラズベリークーリのような存在だ。2026年からのキャデラックの参入は、そのような要素をF1にもたらす可能性を秘めている。

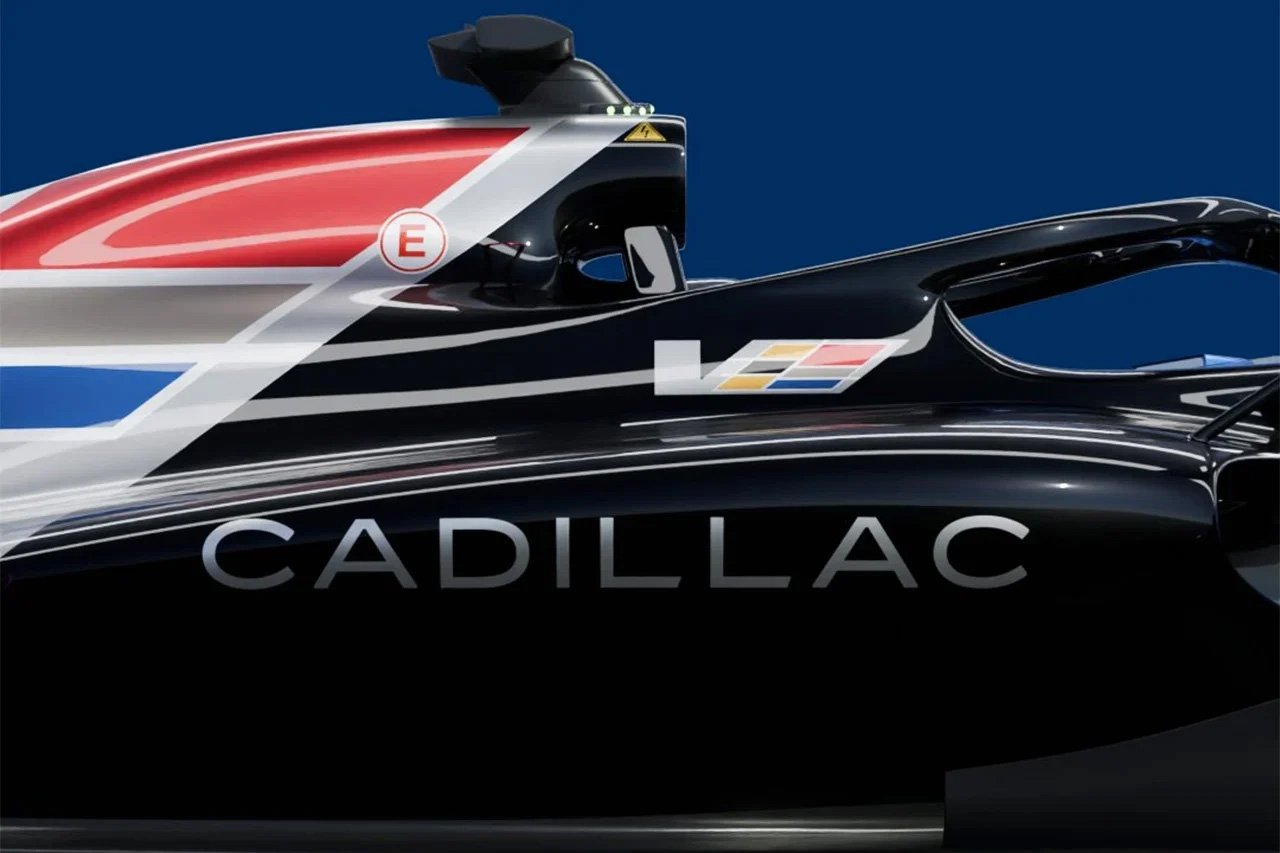

チームはフェラーリのパワーユニットを搭載し、シルバーストンを拠点に元F1関係者を中心とした体制を構築している。親会社のTWGグローバルとゼネラルモーターズから強力な支援を受けていることも確かだ。

しかし、現時点でドライバーは未発表であり、リバリーやスポンサー(トミー・ヒルフィガーを除く)も明らかになっていない。2026年シーズンの序盤に向け、今後数か月の間に主要な契約が次々と決まっていくとみられる。GMが支援する「真のアメリカンチーム」として注目されることに疑いはない。ハースも自らをアメリカンチームと称してきたが、その運営モデルは実質的にヨーロッパ中心であり、イメージとは乖離していた。

F1の歴史には、新規参戦チームが成功するために通るべき道筋が刻まれている。それは長く、困難に満ち、時に致命的な落とし穴もある。キャデラックもそれに足を取られる可能性があるが、それもまた学習の一環と言える。ただし、過信は禁物だ。自信過剰は失敗のもとであり、そこに陥ってはならない。

本稿では、1990年以降に初参戦したチームを例に挙げる。資金難や組織の未熟さから短命に終わった多くの例を除外し、チーム買収ではなく純粋な新規参戦に絞っている。

ポイント1:優れた信頼性のあるドライバーを惹きつけること

成功例:ザウバー(1993)、スチュワート(1997)、BAR(1999)、ロータス・レーシング(2010)

これらのチームは、F1で実績を持つ経験豊富なドライバーを説得し、チームに迎え入れるだけの魅力と競争力のある報酬を提供していた。ザウバーは、F1で2シーズン半の経験を持つJJレートを獲得し、メルセデスのプロテジェ(庇護下)であるカール・ヴェンドリンガーとコンビを組ませた。このうちヴェンドリンガーの方が輝きを放ったが、レートもキャラミでのデビューレースでチームに初ポイントをもたらす役割を果たした。

スチュワート・グランプリは、ヤン・マグヌッセンと組ませる形でルーベンス・バリチェロを起用することに成功した。マグヌッセンの起用は期待ほどには機能しなかったが、彼は1994年の英国F3選手権で、ハッキネンやセナ以上の圧倒的な成績を残したことで高い評価を受けていた。なお、スチュワートは1996年王者のデイモン・ヒルの獲得も検討していたが、ヒルは新興チームへの加入はリスクが高すぎると判断して断った。

その後継チームとなるBARは、1997年F1王者ジャック・ヴィルヌーヴを獲得し、1998年のFIA GT王者でもあるF3000王者リカルド・ゾンタと組ませた。BARの初年度は成功とは言えなかったが、ヴィルヌーヴ獲得は大きな成果だった。カナダ人の彼は、マクラーレンやベネトンでの可能性を断ってまで、旧友でチームマネージャーのクレイグ・ポロックの説得を受けてBARに残留した。

2010年に「ロータス」としてF1に復帰したチームも、F1で勝利経験のあるヤルノ・トゥルーリとヘイキ・コバライネンという2人のドライバーを起用した。これは非常に魅力的なラインアップだったが、トニー・フェルナンデス率いるこのチームは既存チームに対抗するには至らず、初年度は無得点に終わった。2011年にはやや成績が向上したものの、2012年にはトゥルーリが直前でビタリー・ペトロフと交代した。ペトロフは堅実なレースを展開しつつ、チームの資金調達にも貢献した。

失敗例:スーパーアグリ(2006)の第2ドライバー、パシフィック(1994)

2名体制が基本となる現在のF1では、2人とも実力に欠けるという陣容は少ない。多くの場合、1人のベテランと1人の若手、あるいは経験者と資金提供者という組み合わせが主流だ。

パシフィックの1994年体制を取り上げると、ベルント・ガショーは堅実かつ資金力もあるドライバーとして妥当な選択だったが、ポール・ベルモンドは完全に資金目当ての起用だった。F3000で5年間にわたってわずか3ポイントしか獲得していなかったベルモンドは、1992年に資金力を武器にマーチのシートを買い取り、11戦を走ったが非常に遅かった。その後1994年にガショーとともにパシフィックに加入した。

F3000出身のこのチームは競争力のないマシンしか用意できず、ガショーはなんとか5回グリッドに並んだが、ベルモンドはモナコ(ザウバーの撤退)とバルセロナ(アンドレア・モンテルミニのクラッシュ)によって生じた空きで、かろうじて2戦に出場しただけだった。

スーパーアグリも同様で、F1ファンに愛された英雄で後にインディ500を2度制する佐藤琢磨と、当時ほぼ無名だった井出有治を組ませた。チームはホンダの意向で日本人ドライバー起用を優先し、アグリ・スズキと旧知の間柄だった井出を起用。フォーミュラ・ニッポンでの成績も良好だったが、英国を拠点とするチームのエンジニアとまったく噛み合わず、わずか4戦でスーパーライセンスを剥奪された。その後、フランク・モンタニーが数戦に出走し、最終的には山本左近が残りのレースを走った。

ポイント2:適切なパートナーを得ること

成功例:スチュワート(1997)、トヨタ(2002)

F1引退後、世界的なブランドと関係を築いてきたジャッキー・スチュワートは、世界中の有名企業のCEOの連絡先が詰まったローロデックスを手にしていた。まず彼が行ったのは、フォードにワークス支援を要請することだった。これによりスチュワート・グランプリの基盤が築かれた。さらに、HSBC会長のサー・ウィリー・パーヴスを説得し、銀行の取締役会にスポンサー契約の提案をさせることにも成功した。結果的に、テキサコ、SANYO、マレーシア政府観光局などがチーム初年度から名を連ね、上位中団のチームに匹敵する予算規模を確保することができた。

トヨタは、莫大な資金を自らのプロジェクトに投じるだけでなく、白と赤のマシンに自身のブランドを掲げるために、多くの巨大企業と契約を結んだ。パナソニックとのタイトルスポンサー契約はF1参戦期間を通して継続され、Esso、Wella、Travelex、AOLタイムワーナーといった企業も名を連ねた。

こうした一流スポンサーの集合は、1980年代後半以降の新規チームの常識を覆すものであった。それまで新チームの多くは、企業規模が小さいスポンサーからマシンのロゴスペースを細切れで売っていたからである。ジョーダンも1991年の初年度にはペプシコやフジフィルムなどのスポンサーを獲得したが、その契約規模はさほど大きなものではなく、また長期には至らなかった。

失敗例:シムテック(1994)、マスターカード・ローラ(1997)、ヴァージン・レーシング(2010)、US F1(2010)

ここに挙げた3つのチームはいずれも、マシンへのロゴ掲載と引き換えに収益を得るというビジネスモデルを採用していた。これにより、一見すると巨大ブランドとの契約を得たように見せられるが、実際にはチームの資金面にほとんど貢献していないことが多かった。

シムテックは1994年にF1に参入する際、MTVヨーロッパと契約を結んだ。だが、MTVはスポンサー資金を提供するのではなく、自局のテレビ枠にチームの広告を流すという約束にとどまり、シムテックはその枠を再販することで収益を上げる必要があった。結果、チームは1995年半ばに1000万ドルの負債を抱えて撤退した。

ローラが1997年にF1に復帰した際には、風洞での空力開発を一切行っていないマシンを投入するうえ、資金面でもマスターカードからの支援に頼っていた。ただし、マスターカードは一括で資金を提供するのではなく、「メンバーズクラブ」という制度を創設。年会費を支払えばチームの記念品を受け取れ、高額会員にはホスピタリティなどの特典が用意されたが、この仕組みはまったく機能しなかった。ローラは開幕戦オーストラリアで予選落ちし、第2戦ブラジルにも現れたものの、結局出走を断念した。

2010年、マノーはタイトルスポンサー権をヴァージン・グループに売却。リチャード・ブランソン率いる同グループがそのロゴスペースを他スポンサーに売るという形を取った。しかし、グリッド最後方に沈んだチームに対し、資金を出す企業はほとんど現れなかった。

また、US F1はYouTube共同創業者チャド・ハーリーからの投資を受けるとされていたが、参戦の見込みが薄れるにつれて彼は資金を引き上げた。結果、US F1は1台のマシンも走らせることなくプロジェクトが頓挫した。

ポイント3:信頼性があり、競争力のあるマシンを構築せよ

成功例:ジョーダン(1991)、ザウバー(1993)、ハース(2016)

言うは易しだが、「信頼性がある」というだけでも十分な成功要因となる。キャデラックはルノー出身のエンジニアを多数抱えており、その知見には期待がかかる。

ジョーダンの191は、新興チームが成し得るべき理想像としてしばしば語られる。ゲイリー・アンダーソンが設計した緑の美しいマシンは、扱いやすくシンプルで、ドライバーにとっても乗りやすい仕様となっていた。フォードHBのカスタマーエンジンとの契約も的確であり、当時の予備予選組が使用していたDFRユニットよりも明らかに高性能だった。

ザウバーも同様で、ハーヴェイ・ポスルスウェイト設計のシャシーは扱いやすく、メルセデス支援のイルモア製V10を搭載。シーズン序盤の信頼性にはやや課題があったが、総じて競争力はあり、最終的に12ポイントを獲得してフットワーク、ジョーダン、ティレルといったチームを上回った。

そして近年の最良例がハースだ。VF-16は、その設計の多くがフェラーリ2015年型と極めて近いと疑われたほどで、チームのマラネロとの関係が想像以上に深いのではないかとの憶測を呼んだ。だが実際にマシンは初戦でロマン・グロージャンに6位入賞をもたらし、次戦バーレーンでは5位を記録。その後3戦でしかポイントを獲得できなかったとはいえ、チームは選手権8位という上出来の結果を残した。

失敗例:ライフ(1990)、パシフィック(1994)、フォルティ(1995)、ローラ(1997)、BAR(1999)、ヴァージン/ロータス/HRT(2010)

一方、「悪い例」は数多い。というのも、F1に参戦するにあたって性能不足に陥ることは遥かに簡単だからだ。

ライフは、FIRSTチームが開発しながら投入されなかったシャシーに独自開発のW12エンジンを載せ、F1史上最低レベルの参戦例として語り継がれることになった。

パシフィックのPR01は1994年に登場したが、パフォーマンスは非常に低く、同年のベネトンB194と共通設計を持つという噂もあったが、実態はほど遠いものだった。

フォルティのFG01は、1992年のフォンドメタルGR02の進化形とされたが、当の設計者セルジオ・リンランドはこの車に一切関与しておらず、話題にすることさえ避けている。FG01は登場時から時代遅れで、重く、手動ギアボックスを搭載し、エアインテークをロールフープに組み込む最新設計も採用していなかった。

ローラのT97/30も、2年前のプロトタイプをベースにしていたが、オーストラリアGPでは予選で107%ルールをクリアできなかった。

BARの01は速さこそあったが、スーパーTEC製エンジンのハーモニクス(振動)に関する知識が不足していたことから、信頼性が極端に低く、1年目は1ポイントも獲得できなかった。

2010年の新規参戦組も苦戦した。ロータスはとにかく完走することを最優先にし、堅実で安全なマシンを設計したが、競争力には欠けた。ヴァージンのVR-01はCFD(数値流体解析)のみで開発され、風洞を一切使用しなかったことが裏目に出た。ヒスパニア(HRT)のF110はダラーラが設計したが、財政難の影響で開発が大幅に遅れ、CFDによるアップデートすら実現できなかった。

カルン・チャンドックは2020年のAutosportの取材にこう語っている。「あのクルマは“もしも”の塊だった。スペインGPに向けてCFDで新しいサイドポッドを開発していた。それによって60ポイント分のダウンフォースを得られるはずだった。もし投入できていれば、トロロッソの領域に届いていたかもしれない」

ポイント4:調和の取れたチーム体制を築くこと

成功例:スチュワート(1997)

スチュワートが短期間で成功を収めた理由のひとつに、ジャッキー・スチュワートの卓越したモチベーション能力がある。そして、それは1999年のシーズン終了後に彼が離脱し、チームがジャガーに移行して以降崩壊したことからも明らかだ。

スチュワートは、フォードのコンサルタント、米国テレビの解説者、そしてポール・スチュワート・レーシング(PSR)のオーナーとしての経験を通じて、ゼロから強固なビジネスを築くために何が必要かを熟知していた。彼と息子のポール・スチュワートは、その知見を活かしてF1チームを築いた。

彼らはまず、PSRで働いていたスタッフをそのままF1に引き上げ、そこに他チームから新たに採用した人材を融合させ、「スチュワートらしさ」のある一貫性のあるチーム文化を形成した。ディレクターのデイブ・スタッブスとアンディ・ミラーは、それぞれPSRのF3000とF3のチームからチーム運営の要として加わり、生産面でも中心的な役割を果たした。また、設計部門の責任者としてはフットワークからアラン・ジェンキンスを招聘した。

初年度こそ、フォード製V10エンジンの信頼性に問題があり、完走率は低かったが、スチュワートは進化を重ね、1999年には表彰台を争えるチームにまで成長した。スチュワートの指揮下では、設計者が機動的に動き、自由にアップデートを導入することが可能だった。だが、フォードが買収し、チーム名を「ジャガー」に変えた後は、経費の一つ一つが米ミシガン州ディアボーンの本社にて承認を受けなければならなくなり、設計陣の自由は著しく制限された。スチュワート体制は理想的だったが、ジャガーはそうではなかった。

失敗例:アンドレア・モーダ(1992)

アンドレア・モーダは、チームをどう作ってはいけないかを示す教訓として今も語り継がれている。厳密には、同チームはコローニの買収により誕生したが、FISA(当時の国際自動車スポーツ連盟)にはこの買収が認められず、新規参戦扱いとなったため、5万ドルのエントリーボンドを支払う必要が生じた。

アンドレア・モーダに関しては、1本の記事が書けるほどの話題があるが、ここではペリー・マッカーシーの扱いの例に絞って紹介する。

アレックス・カフィとエンリコ・ベルタッジャは、開幕2戦に出走できなかったことを理由にチームを離脱。その後、アンドレア・サセッティ(チームオーナー)は、ジャーニーマンであるロベルト・モレノと、F3000出身のペリー・マッカーシーを起用した。マッカーシーは、バーニー・エクレストンの助けもあり、なんとかスーパーライセンスを取得した。

しかし、マッカーシーがライセンスを得た後も、サセッティはチームに彼を「存在しない者」として扱わせ続けた。これは、より多くのスポンサー資金を持ち込んだベルタッジャが復帰を望んだものの、FIAの規定によりすでに年間ドライバー変更枠を使い切っていたため、マッカーシーを走らせないことで乗せ替えを画策した背景があった。

マッカーシーは、スペインGPの際にホステルに放置され、18メートルでエンジンが止まるというプレ予選デビューを経験。シルバーストンではドライ路面にもかかわらずウェットタイヤを装着させられ、ハンガリーではプレ予選残り45秒の時点でようやくコースに出され、ベルギーではモレノ車から外した故障したステアリングを装着された。このステアリングはオー・ルージュでロックしかけ、マッカーシーはかろうじてマシンを制御した。危険と紙一重のその状況は、チームとしてのモラルと安全性を完全に欠いたものだった。

まとめ:キャデラックがF1で成功するには

キャデラックがF1で成功するためには、「経験豊富で信頼できるドライバーの獲得」「適切で実効性のあるスポンサーおよび技術パートナーとの提携」「信頼性を重視した堅実なマシン設計」、そして「一貫性と結束力のあるチーム体制の構築」という、4つの条件が不可欠となる。

GMという巨大なバックボーンを持つことは、確かに他の新規参戦チームよりも恵まれた出発点だ。しかし、資金やブランド力だけではF1で戦い抜くことはできない。重要なのは、学ぶ姿勢と現実的なアプローチ、そして過去の成功と失敗から何を取り入れ、何を避けるべきかを的確に判断する力だ。

過去のF1史が示すように、新規チームの挑戦は常に険しい。キャデラックが、レモンソルベのようにF1に新たな風味をもたらす存在となるか、それとも他の短命チームと同じ轍を踏むのかは、これからの選択にかかっている。

カテゴリー: F1 / キャデラックF1チーム